2:転調② セカンダリードミナント

新標準音楽理論①第12回で述べた「転調 アウト:Major scaleからの離脱」の技法には、関係調:借用コードともう一つ重要なものに「セカンダリードミナント」があります。

内容的には関係調:借用コードと一部重複する部分がありますが、この先に学ぶReal minor scaleの世界へ進む重要なきっかけとなる技法になります。

また、発展的なコード&スケールの用法を身につけるポイントとなり、かつ典型的なコード進行でも頻繁にでてくるので基礎部分からしっかりと理解をしてください。

Contents

セカンダリードミナント

二次的に(セカンダリー)用いるドミナントコードです。

ということはセカンダリーに対するプライマリー(主要な)ドミナントコードがあることを前提としています。

これはD7CのV7を指しています。

いままで登場してきたドミナントコードはこのD7CのV7とVIIø7から絶対的に進行するIII7がありました。

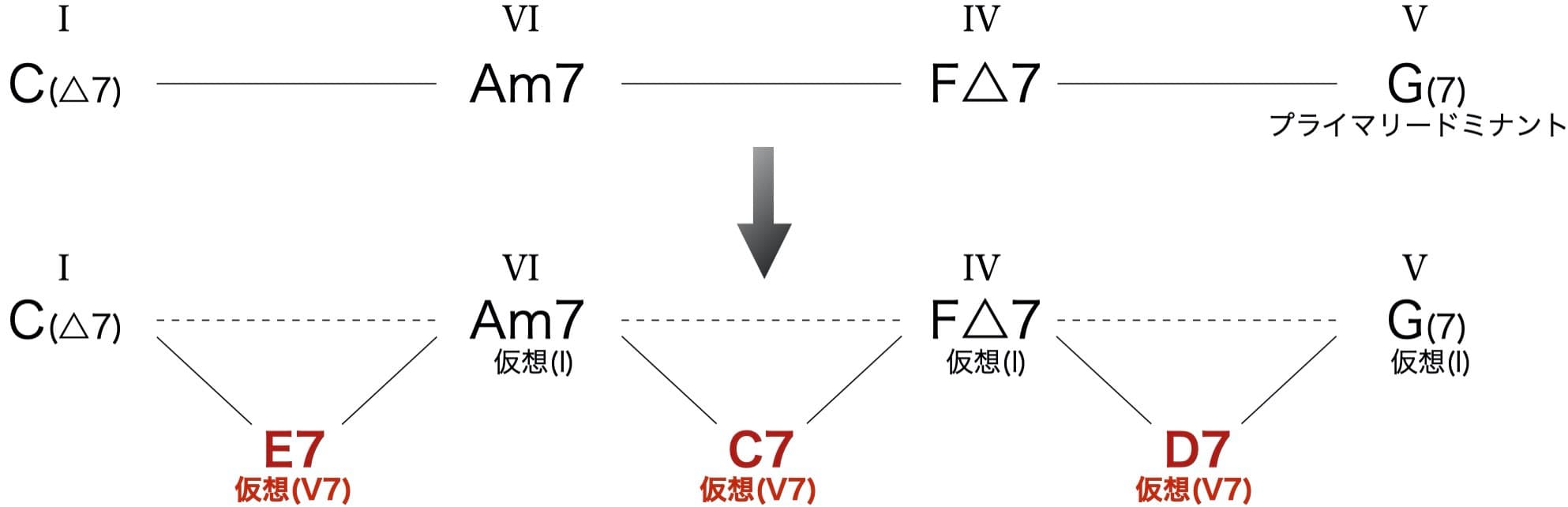

仮想V7を考える

セカンダリードミナントは仮想の「V7」と言えます。

つまり前提として仮想の「I」を見立てて作り出します。

循環コード:C「IーVIーIVーV」を例にとって考えます。

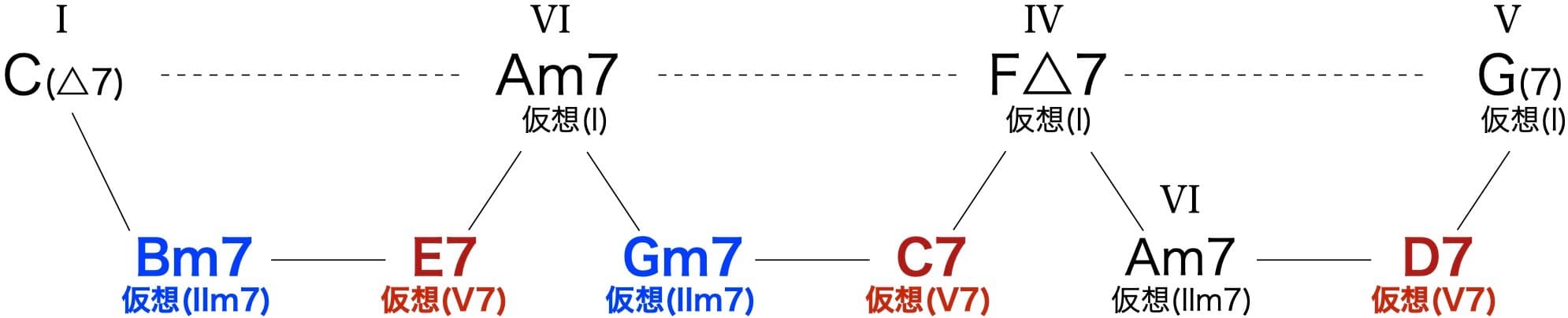

セカンダリードミナントのII-V化

DDMでの最重要箇所「II-V-I」をセカンダリーに応用させます。

つまり仮想の「IIm7」を考えます。

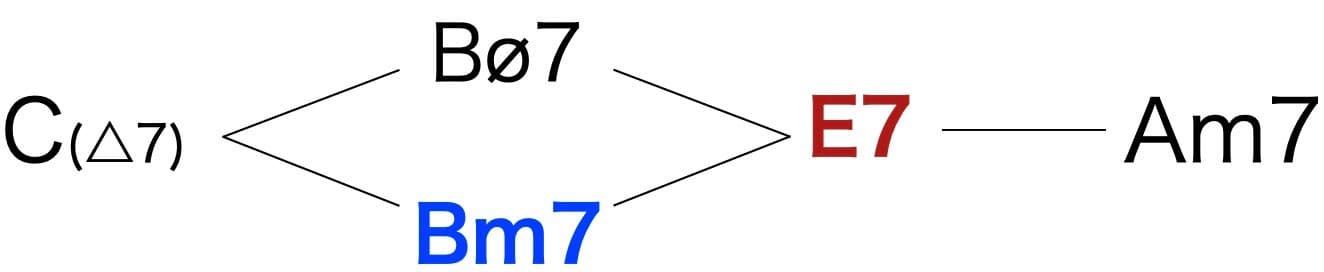

ここで[C△7ーAm7]の部分を見てみます。

DDMにて[Bø7ーE7ーAm7]と進むことから仮想IIm7で登場したBm7の代わりにBø7を用いることができます。

もちろんメロディが最優先になることを考慮して使い分けます。

仮想のIIにはIIm7とIIø7の両方が使われます。

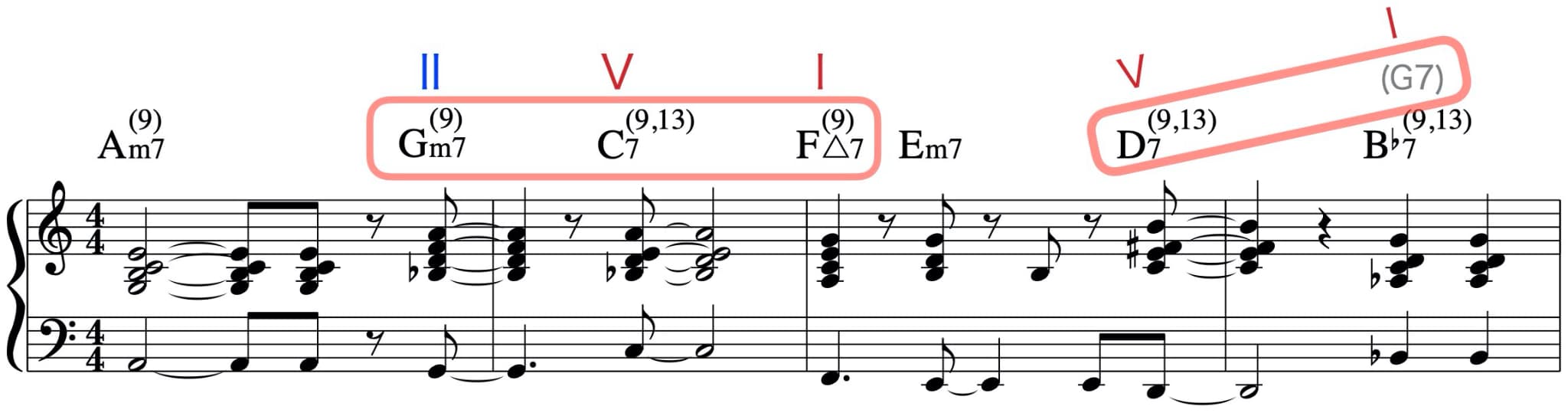

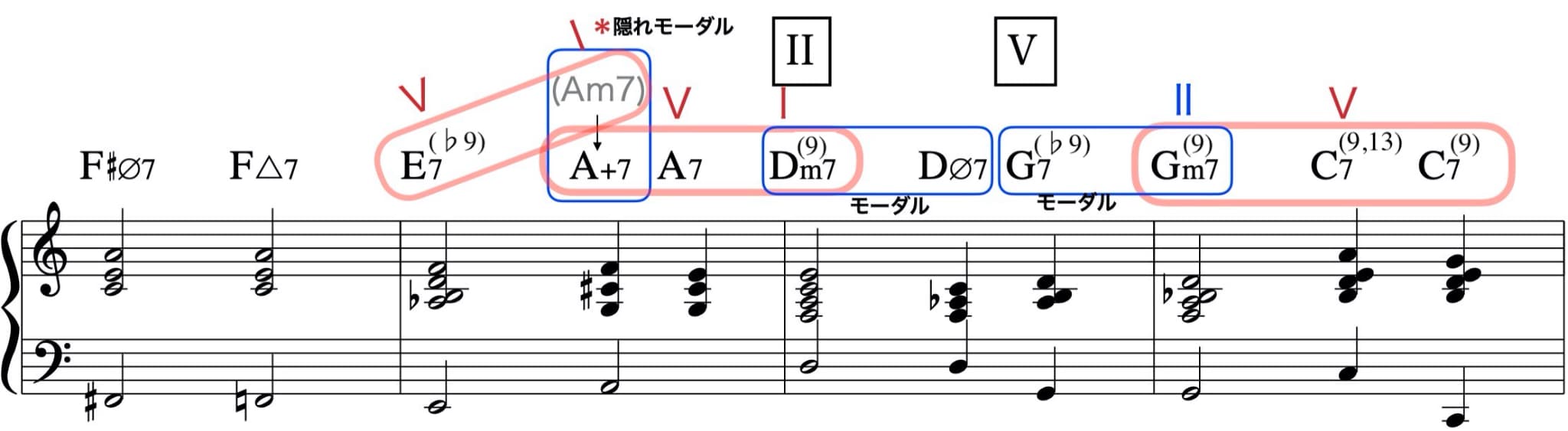

ミクロ転調コード進行集ではセカンダリードミナントと捉えられるポイントがいくつかあります。

特に「IIーV」のブロックを見ぬくことが重要です。

最後のB♭7のところには通常ではG7(この場合は最初に繰り返すと次がAm7なのでSTMと見てDm7/Gが定番)が使われます。

するとD7はG7に対するVと見られます。

モーダルモーションが多用されているので一見複雑ですが、よく見てみるとほとんどセカンダリードミナントの解釈ができることが分かります。

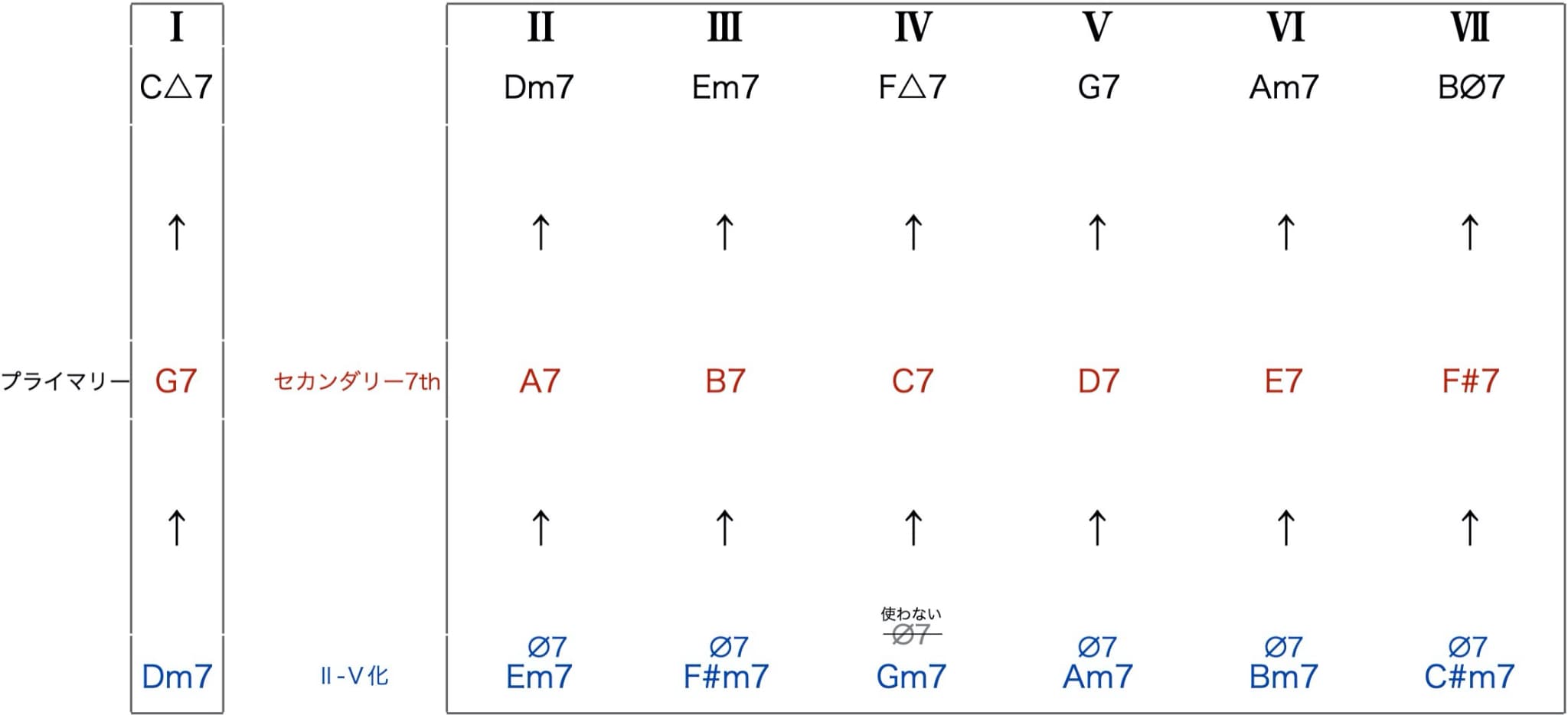

D7CへのセカンダリードミナントとII―V化

:CのD7Cに対するセカンダリードミナントとIIーV化を表にしてあります。

F△7へのIIーVでIIの部分においては理論上は可能ですが実践ではまずø7を用いることはありません。

コード&スケールへの考え方

これらのD7C以外のコードを使うことは「現在のKeyではない状態」にあることを意味します。

このときコードに対応するスケールは、Major scale systemのようにルートを決めればスケールが自動的に確定するような「1:1対応」ではありません。

「現在のKeyではない状態」とはMajor scale systemの制約を受けない「自由な世界」であるとも言えます。

つまり、コードが成立できるあらゆるスケールを対応させることができます。

しかしながらその全てを自由に使って対応させて良いという意味ではなく、あくまでも前後関係、メロディの構成音等で選別することが必要です。

「自由」とはこれらスケールを自らが選ばなければならない「自己責任」の対価でもあります。

この選別基準の一つに「現Keyからの変化率」があります。

:Cをその基準として考えれば、黒鍵の使用が増えるほど変化率が上がります。

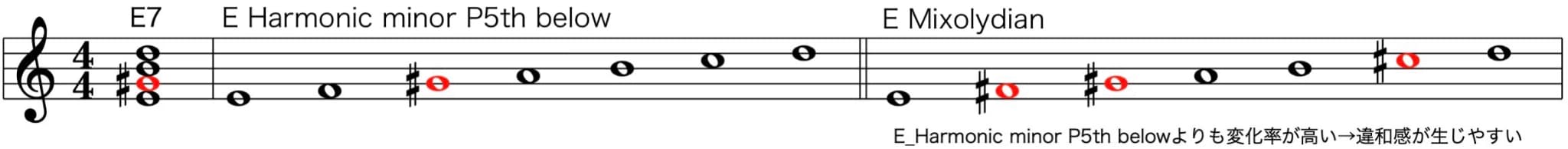

例えばE7の対応スケールを考えた時、現在までに学んでいるドミナントコードの対応スケール「Mixolydian」と「Harmonic minor P5th below」を比較します。

黒鍵使用数が「E-Harmonic minor P5th below」の方が少なく、:Cからの変化率が低いと見られ「E-Mixolydian」よりも使いやすいと言えます。

もちろん変化率が低ければ良いということだけではありません。

これも前後の流れ、響きの感覚、スケールそのもののキャラクターなど総合的に判断して選別されます。

セカンダリードミナントのB7を考察する

さて、変化率のことを考慮してB7を見てみましょう。

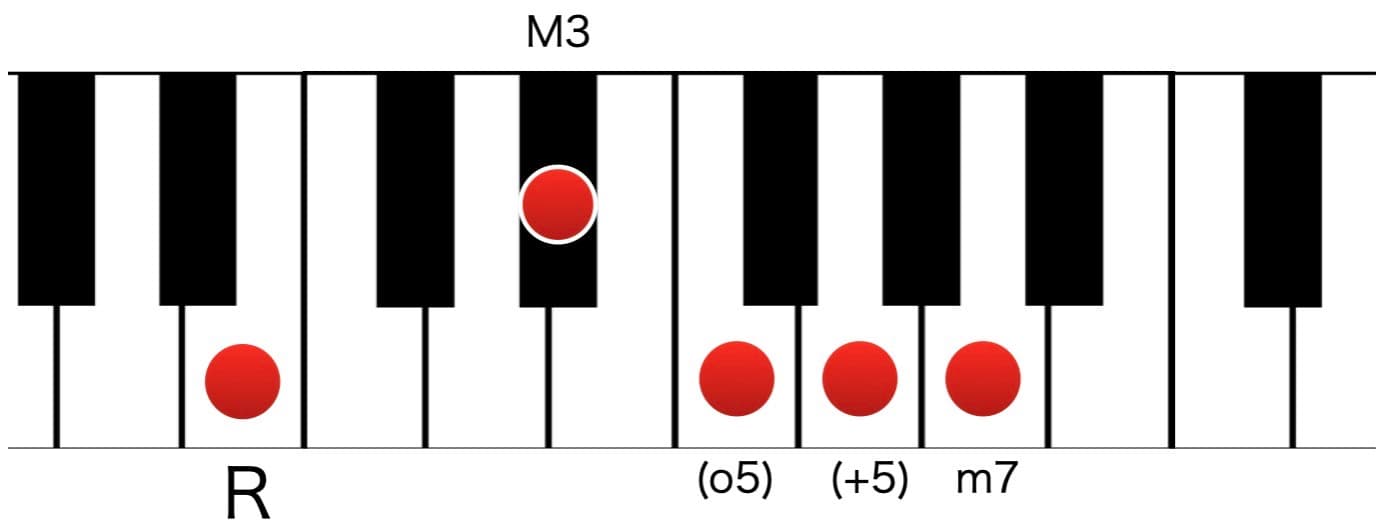

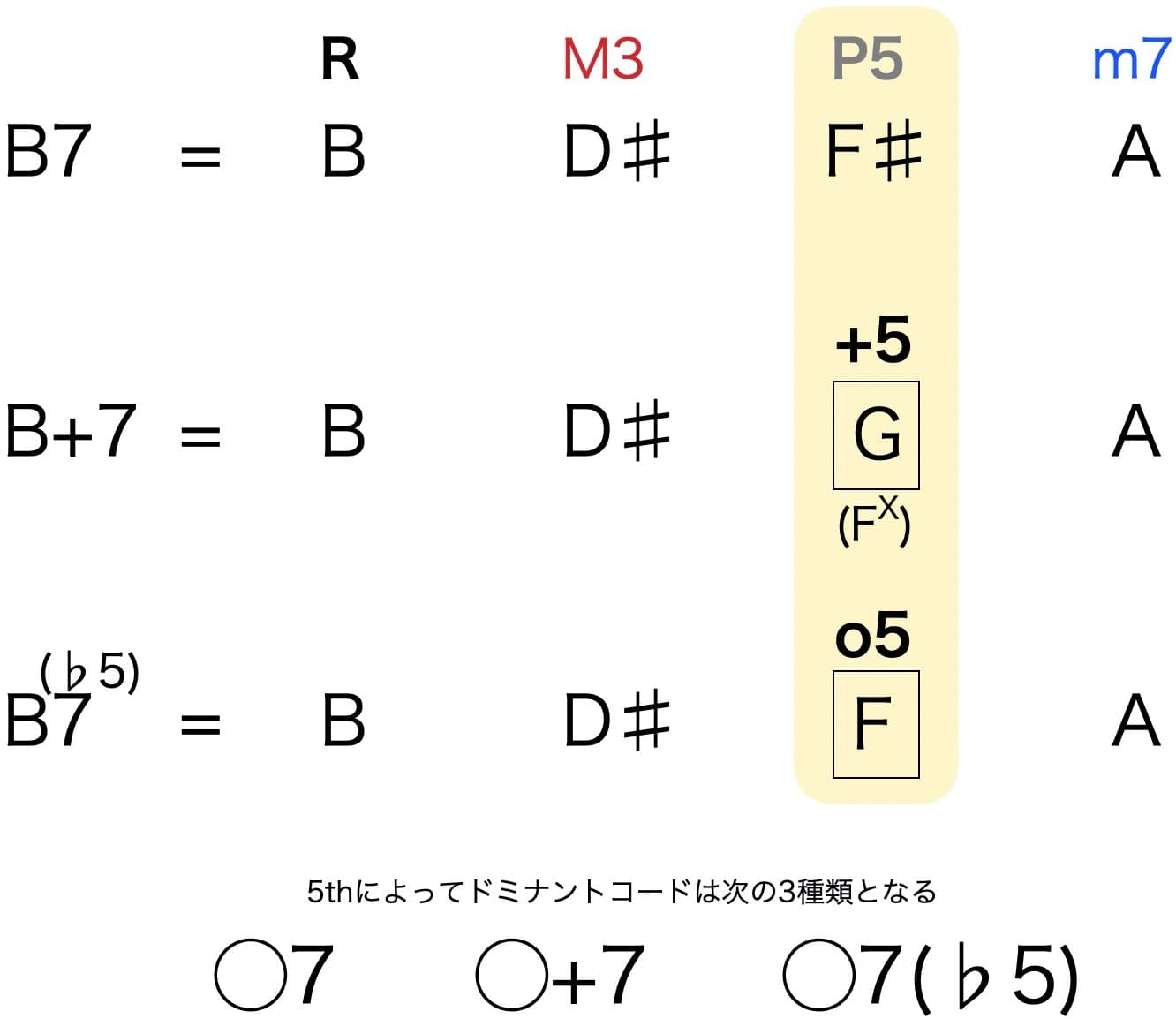

B7はコード構成音が「B D♯ F♯ A」となっています。

ドミナントコードの定義では「5thはなんでもよい」のでわざわざ黒鍵になるP5(=F♯)でなく、+5(=G)、o5(=F)を選択したほうが白鍵になり変化率が低くなります。

◯+7はHarmonic minor P5th belowのバリエーションコードで出てきました。

しかし◯7(♭5)の対応スケールはまだ出てきていません。

実は◯+7と◯7(♭5)両方のコードに対応できるスケールが存在します。

それは少しイレギュラーなスケールになります。

どんなスケールになるのかを探し出してみてください。