1:音楽理論②総概論

Contents

音楽理論②総概論

音楽理論①にて学んだMajor scale systemを基軸として音楽理論②は展開されていきます。

音楽理論は、数学と同じように、基礎部分の修得なくしては決して応用部分の理解はできません。

転調、応用コード進行に関わる数々の項目がすべてMajor scale systemの理解の上に成り立つこと、さらに言えば、音楽理論の理解に最も重要な「インターバル」によって全て説明されていくことを常に忘れないでいてください。

もしこれから先にわからない部分が出てきた時にはそこで立ち止まらずに、どこから理解ができなくなっているのか面倒でも過去に戻ってその原因を探り解決することが一番重要です。

過去に学んだ全てを理解していれば音楽理論②は決して難しい内容ではありません。

「あやしい・・・」と思ったらまずは復習を心がけてください。

ここから先は音楽的に2次元から3次元の領域に入ります。

いままで学んだMajor scale system中心の世界は、転調を伴わない平面的な2次元です。

ここに様々なKeyと状態が入り組んで立体的な3次元の世界へ入ります。

次元を上昇させるには柔軟な頭の切り替えが必要です。

新しい技法やアイテムをたくさん必要としますが、基本的な仕組みや概念はすべてこれまで学んだ事柄の応用的な捉え方に過ぎません。

そして、これら技法の数々をリンクさせ大きく昇華させる種々の細かいアイテム【Tips】が登場してきます。

【Tips】はパッチ的なギミック技法ですがこれも基本概念からの応用に過ぎません。

繰り返しになりますがこれら全ての技法は音楽理論①での理解があれば必ず修得することができます。

テンションコード

基本の4和音コードにテンションを付加したコードをテンションコード(Tension chord)といい、メロを支えるサウンドに彩りを加える、響きを豊かにするなど絶大な効果があります。

ただし、メロディのコードに対する位置関係によってはサウンドを破綻させる要因となる場合もあるので注意が必要です。

たとえば、メロディがテンションをほとんど含まないような場合はサウンドを濁らせる結果になります(特にルート、3rd音を中心としたメロディなどは危険性が高い)。

メロディはコードよりも高次元に位置するのが基本です。

メロディとテンションコードの親和性を高めるには、メロディがテンションリゾルブの要素を多分に含む、5th中心のメロディ構成である、などの要因が必要です。

もちろんメロディの存在しないところに用いるのは自由です。

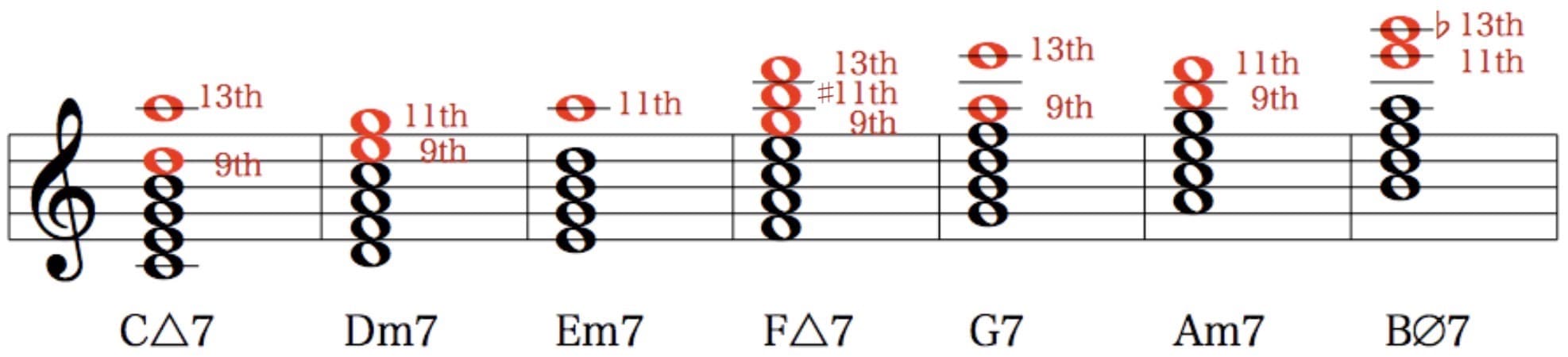

D7C(Diatonic 7th Chord)にテンションを付加すると次のようになります。

テンションは任意にコードへ付加できますが、合理的に構造処理することでより効果的なサウンドが得られ、アレンジへの適用や応用もしやすくなります。

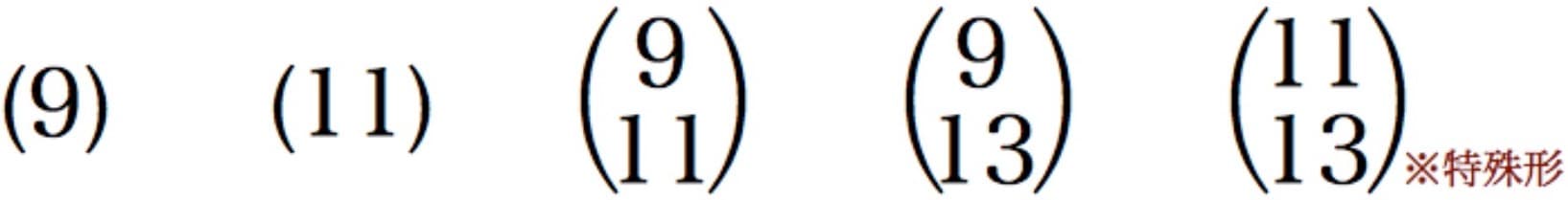

まずは付加するテンションの基本的な組み合わせについて

13thは単独では使われません。

9thを伴って(9,13)の形で使われるのが基本です。

もちろん発展的には使用可能なすべてのテンションを組み合わせることができます。

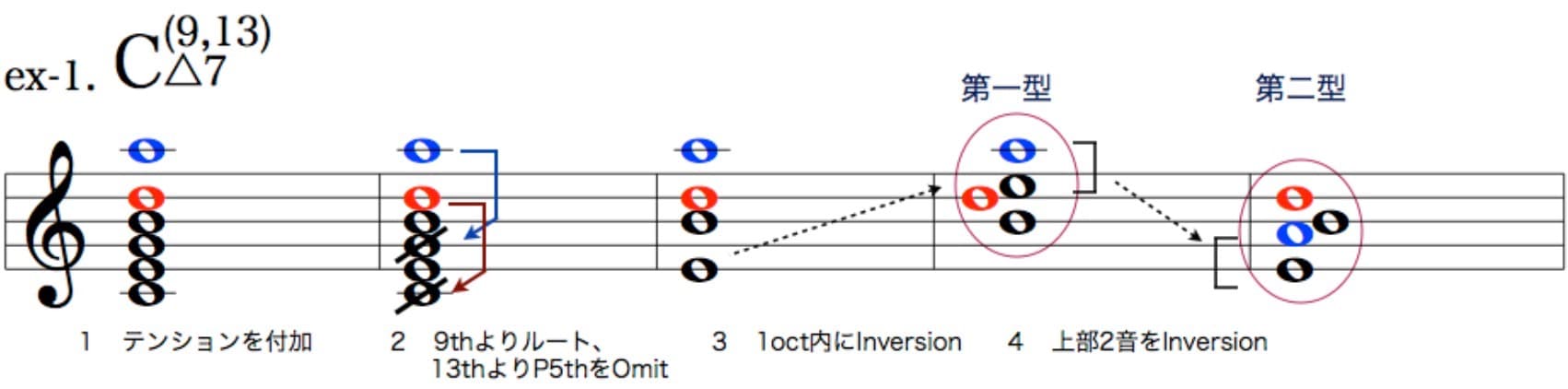

構造処理の手順

- コード上部にテンションを付加する

- テンションの種類に応じてコード音をOmit(省略)する

- 手順2で1oct以上の開きがある場合1oct内に収まるようにInversion(転回)する →第一型完成

- 第一型の上部(または下部)2音をInversionする →第二型完成

極めて重要な鍵盤練習です。

弾きこなすことによってテンションコードを使えるようになるだけでなく、メロディを圧倒的に高次元へ置くことが出来るようになります。

是非練習して弾けるようにしてください。

絶大なリターンをもたらしてくれます。

転調② 関係調と借用コード②

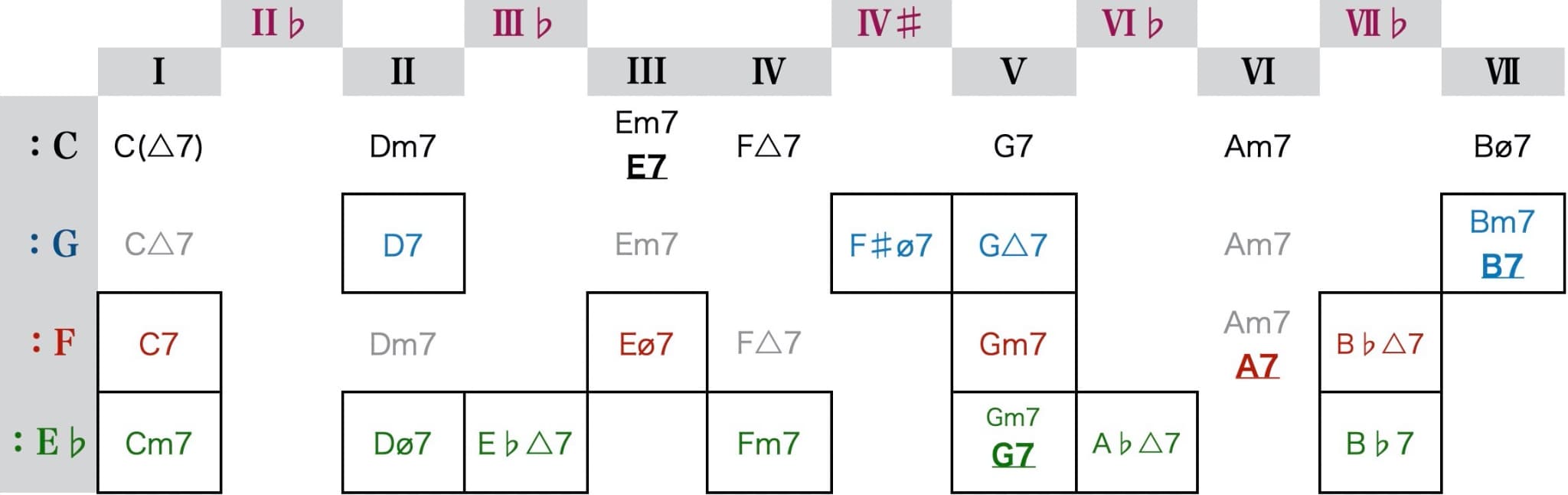

音楽理論①の第12回で示した、借用コードをKey度数に配置した図をもう一度見ます。

ここで、Non-Diatonic Chordの位置に注目します。

度数は♯♭も含めて拡張させます。

例えば「I」からSTM下降で進むときには「VII」だけでなく「VII♭」も「となり」として候補になりえます。

「VI」から3度下のFunctional motionでは「IV」も「IV♯」も含むと考えます。

ただし、Dominant motionは「P4進行」であるので「III」からは「VI」のみで「VI♭」はP4とならないので候補になりません。

ここからは実例で解説します。

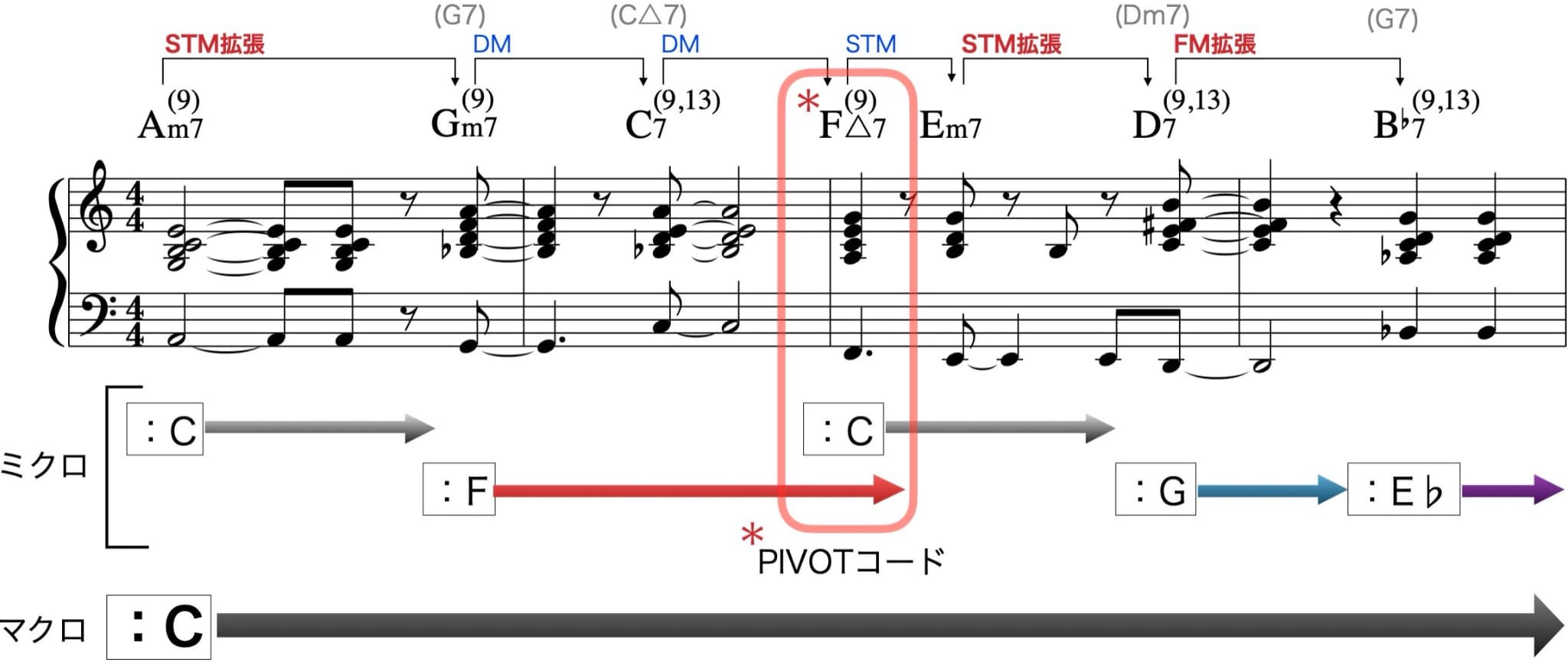

ミクロ転調コード進行集 1段目

ミクロの見方では数々の関係調が入り組んで変化していますが、この4小節を大きくマクロでみると聴感上の転調感はありません。

これは「Am7(9)」がVI=:Cのマイナートニックを維持しているからです。

ミクロの解析で転調状態にあってもマクロ的にTonicの位置がずれない限り転調はしていないと捉えます。

【Tips】ピボットコード

転調の「橋渡し」の役目を担うコードを「ピボットコード(pivot chord)」といいます。

*F△7はミクロで:Fの「I」ですが、同時に:Cの「IV」となり[:F→:C]への橋渡しとなっています。

さらに◯m7コードは「II」↔「III」↔「VI」と見立てられて転調のきっかけ、または復帰のコードとしてよく使われます。

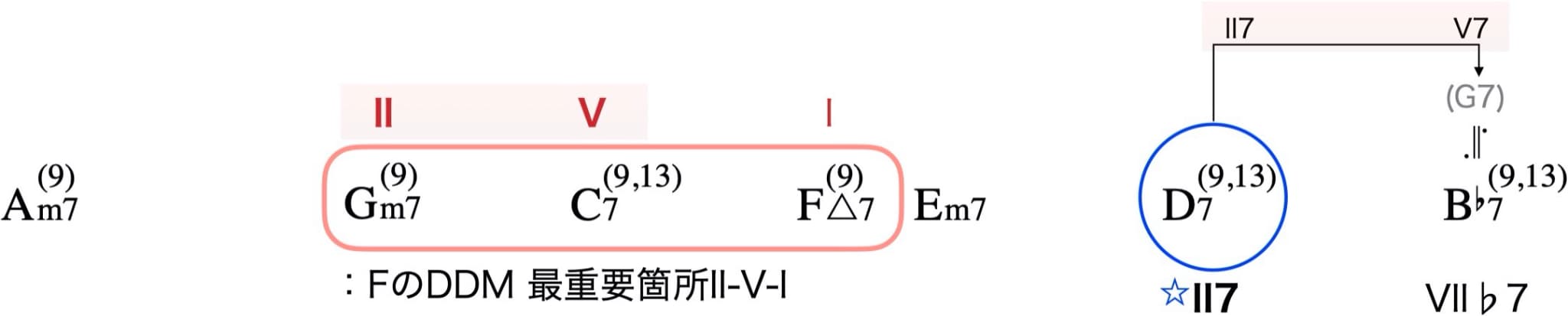

別の見方をすると「Gm7-C7-F△7」は:Fの「II-V-I」を挿入したとも捉えられます。

特に「II-V」はコードのとても重要なブロック単位です。

【Tips】ドッペルドミナント

本来のIIm7を「II7」に変化させることで「II7-V7-I」と2連続でドミナントコードが現れることから「II7」はドッペル(ダブル)ドミナントと呼ばれます。

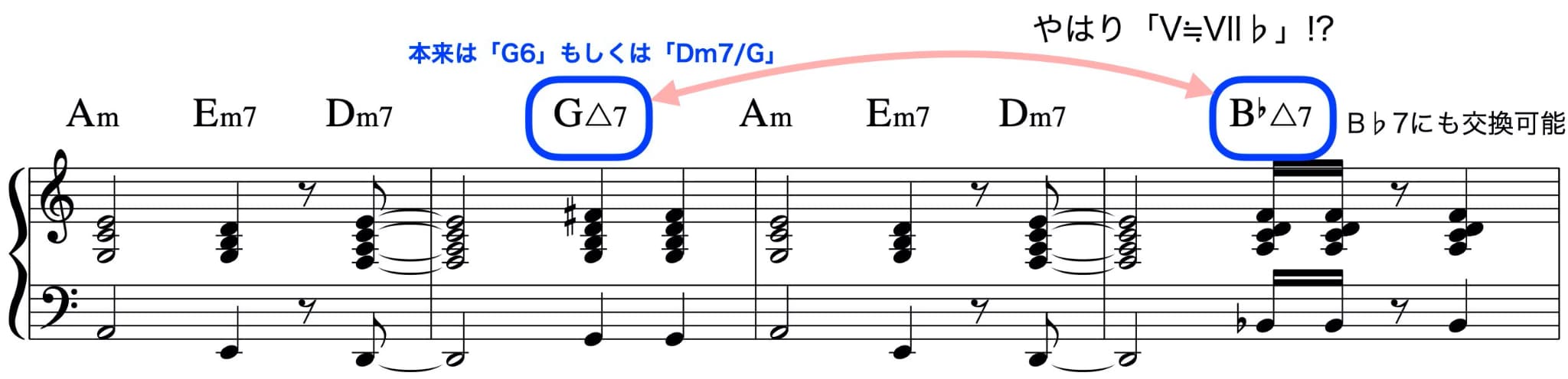

???(本来G7の位置でB♭7が使われています。

G7≒B♭7となるのでしょうか?)

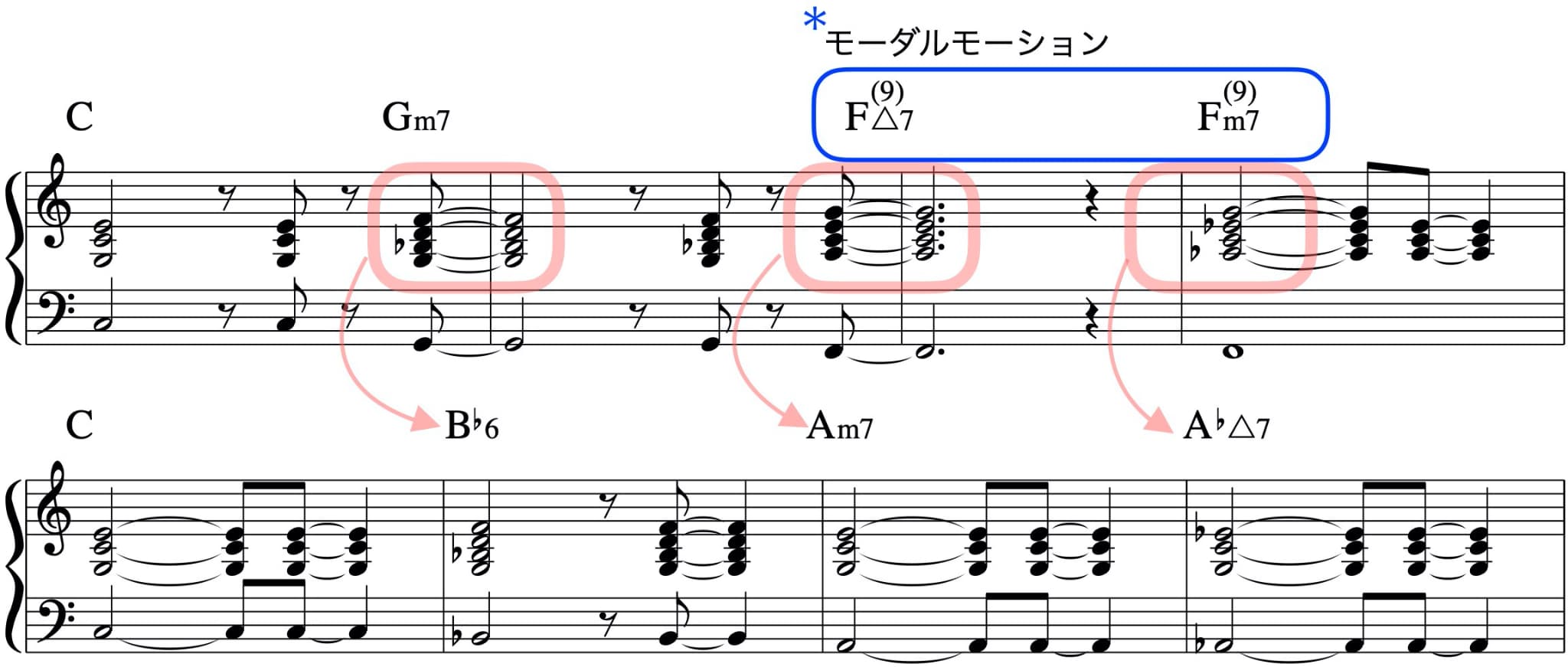

ミクロ転調コード進行集 2-3段目

2段目と3段目はコード進行のストーリー性がほぼ同じに聴こえます。

これは構成音でGm7≒B♭6、F△7(9)>Am7、Fm7(9)>A♭△7となっているためです。

モーダルは「旋法の」という意味でこの新標準音楽理論でいうところのコード&スケールでの「スケール」部分に相当します(厳密には異なります)。

つまり、同ルートで対応スケールが変化する=対応コードが変化するという仕組みです。

モーションはコード進行、インターチェンジは内部交換を意味する用語で、ほぼ同じ意味をなします。

サブドミナントマイナーとは「サブドミナントの位置にルートが有るマイナーコード」です。

IIm7ももちろんサブドミナントマイナー、実はIIm7、IVmの他にもVI♭m、VIImもサブドミナントマイナーになります。

この詳細説明は音楽理論②の第9回にて!

ミクロ転調コード進行集 4段目

このG△7、B♭△7の位置にはE7も交換可能です。

これらのコードファンクションは一体何でしょう?これも音楽理論②第9回までの問題提起とします。

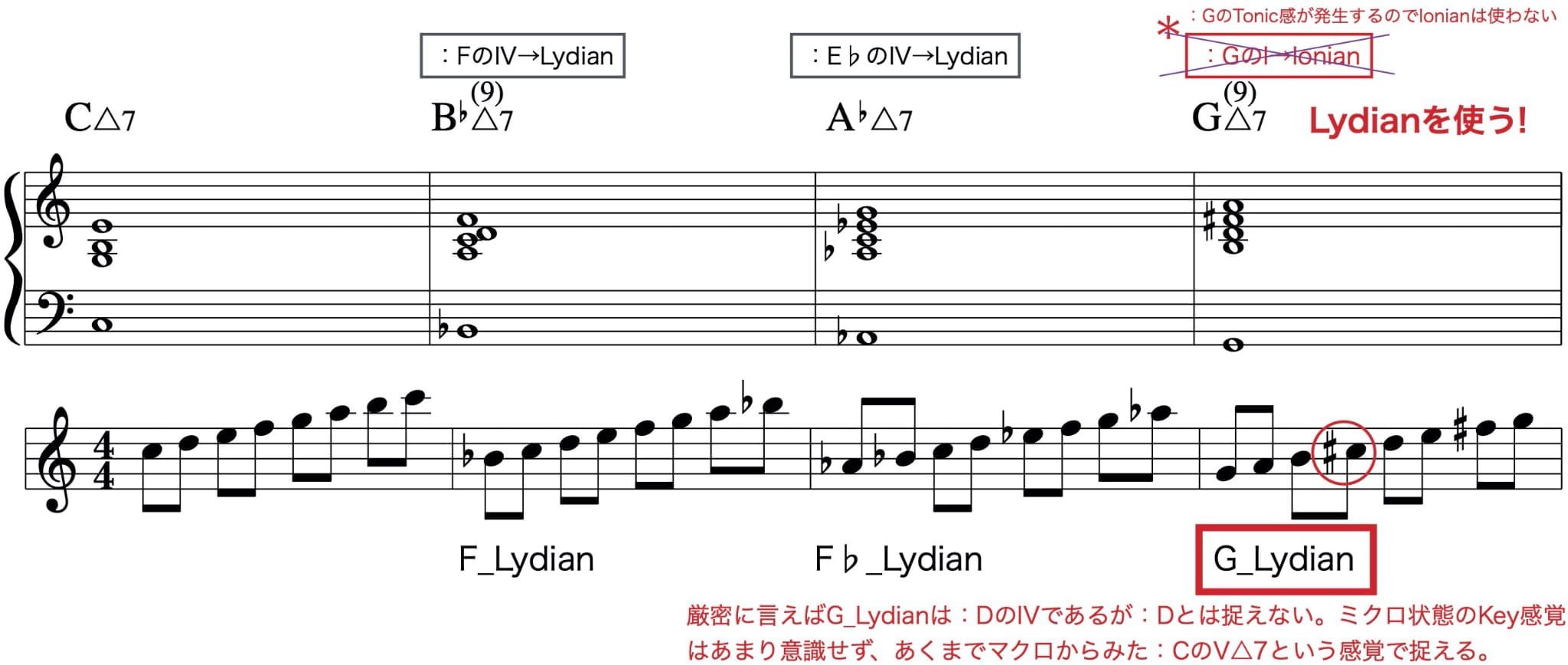

ミクロ転調コード進行集 5段目

借用の△7コードをSTM下降形の拡張で並べたものです。

ここでコード&スケール的に見てみると、B♭△7、A♭△7はそれぞれ関係調のIVとみられるのでLydianが対応します。

G△7は:GのIなのでIonian対応となるはずですが、ここではLydianを対応させます。

この位置以外でこれらのスケールを使うと意図せずに転調感が強まり、サウンド的にかえって違和感を発生させる要因となります。

そこで「I」以外の△7コードは全部Lydian、「VI」以外のm7コードは全部Dorianを対応させることが多くなります。

単にTonic感覚による転調回避だけでなくスケールの響きとしてカッコいいという意味でも好んで使われます。

このとき、上記のG△7は:Dのミクロ転調状態となりますが:Dという意識はありません。

これら借用コードの用法で重要なのは元のKey:Cの位置感覚です。

この場合「V△7である」ことを強く意識し、「I」以外なのでLydian対応と考えています。

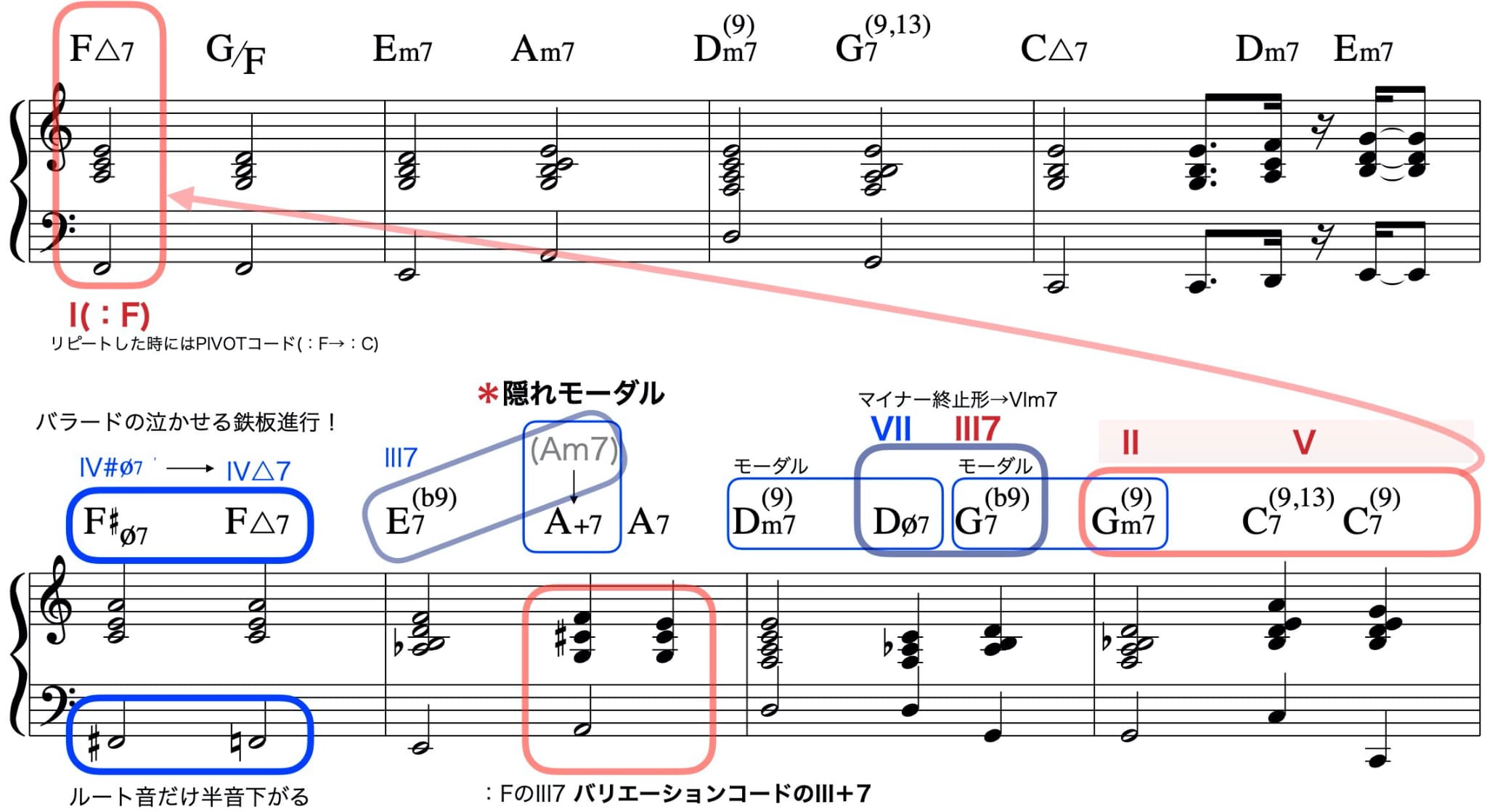

ミクロ転調コード進行集 6-7段目

上段はD7Cのみの進行で下段はそれを元として借用コードを様々に置き換え、挿入したものです。

少し細かいですがよく見ればいままで説明した技法の集合に過ぎません。

サビの2回まわし目で使うのが定番です。

音符をよく見ると構成音的にルート音が半音違うだけです。

一般的には使用例として「IV#ø7→V7」とよく説明されますが実践では圧倒的に「IV#ø7→IV△7」と使われます。

通常進むコードをすっ飛ばしてモーダル先に進行します。

よくある使用例では「II-V」を強制連結させます。

[Ex]:C

| Dm7 ー G7 | Cm7 ーF7 | B♭m7ーE♭7 | A♭△7ーDm7/G・C△7 |