5:Real minor scaleの世界②

Contents

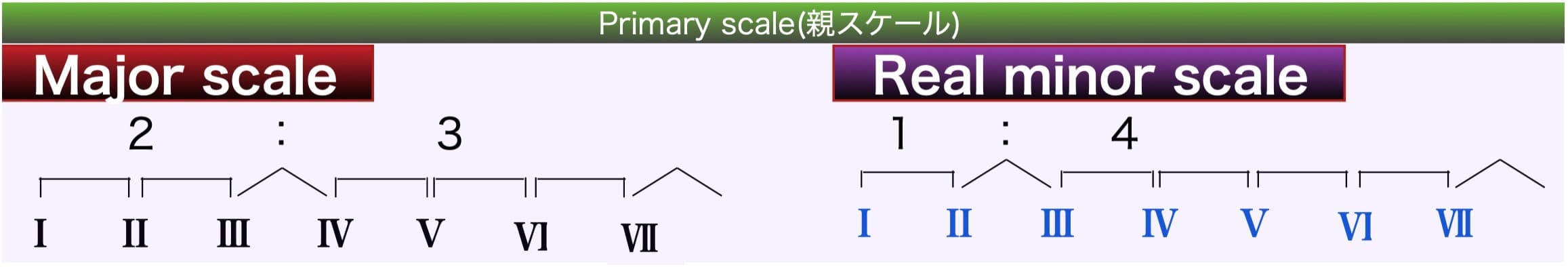

Primary scaleとしてのReal minor scale

前回説明したAltered scaleはReal minor scaleの「VII」から作られるスケールです。

Real minor scaleはMajor scaleと同じ「Primary scale」の立ち位置となります。

この説明を先に行わなかったのは理由があります。

Real minor scaleは「Key感覚をほぼ持たない」というMajor scaleと決定的に違う部分があるためです。

スケール分類での立ち位置はMajor scaleと同じ「Primary scale」ですが、音楽の中心はあくまでも「Key感覚を司る」Major scaleです。

Real minor scaleはMajor scaleの生み出す「中心的Key感覚」を拡大・発展させるアイテムである「脇役」として用いられるのが基本です。

前回でも述べましたが:Cへは様々なポジションでのAltered scaleが用いられます。

これは様々なReal minor Keyが:Cに流入するということです。

繰り返しますがReal minor scaleにKey感覚はほとんどありません。

しかし、これから説明する必要性にあたり例えばC-Real minor scaleのKeyポジションを便宜上「:r.m C」と示すことにします。

これから、Real minor scale族の「コード&スケール」を続々と説明していきますが、これらを「Real minor scale system」と呼びます。

その基本的使用法を確認します。

Real minor scale systemの用法とメリット

-

Real minor scale systemはMajor scale systemと組み合わせて用いる。

-

Real minor scale systemにKey感覚はほとんどない。

あくまでも中心はMajor scale systemである。 -

Real minor scale systemを用いることにより急激な転調感覚を回避できる。

転調感覚はとてもなめらかなものとなる。 -

あらゆるところへの転調、あらゆる転調先からの復帰の「自由転調」が可能となる。

これらは基本的用法です。

応用的にはReal minor scaleが「Key感覚をほぼ持たない」ことを逆手に取り、極めてアグレッシブなサウンドを作り出すことももちろん可能です。

しかしながら、基本的用法を押さえておかなければ単なるでたらめな音楽的に破綻した「ノイズ的サウンド」と成り下がる危険性も孕んでいます。

これはどんなことにも通じますが「順序立てた習得」がなによりも大事で、無理な近道は絶対に禁物です。

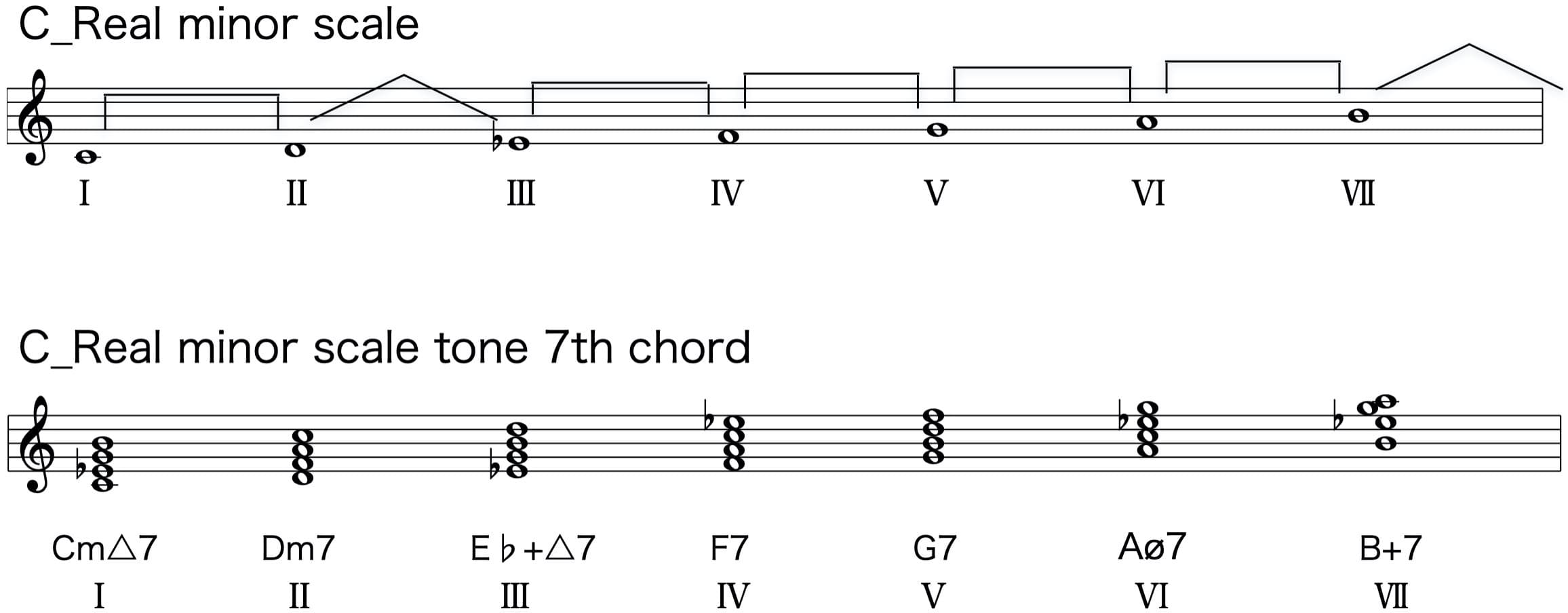

Real minor scale tone 7th chord

Major scaleから作り出したDiatonic 7th chordと同じようにReal minor scale tone 7th chordを作り出します。

コード基本の3度堆積ではVIIの対応コードはVIIø7ですが、Altered scaleでの説明に示した通りVIIの対応コードは7altとなります。

ここでは簡略型でよく使われる+7を示します。

Real minor scale systemでの重要度順位

「VII」 「IV」 「VI」 「III」の順でよく使われます。

局所的に「I」、極まれに「V」、全くと言っていいほど「II」は使いません。

また、後述しますが関係上[VII ↔ IV]、[VI ↔ III]は組で覚えてしまうのが合理的です。

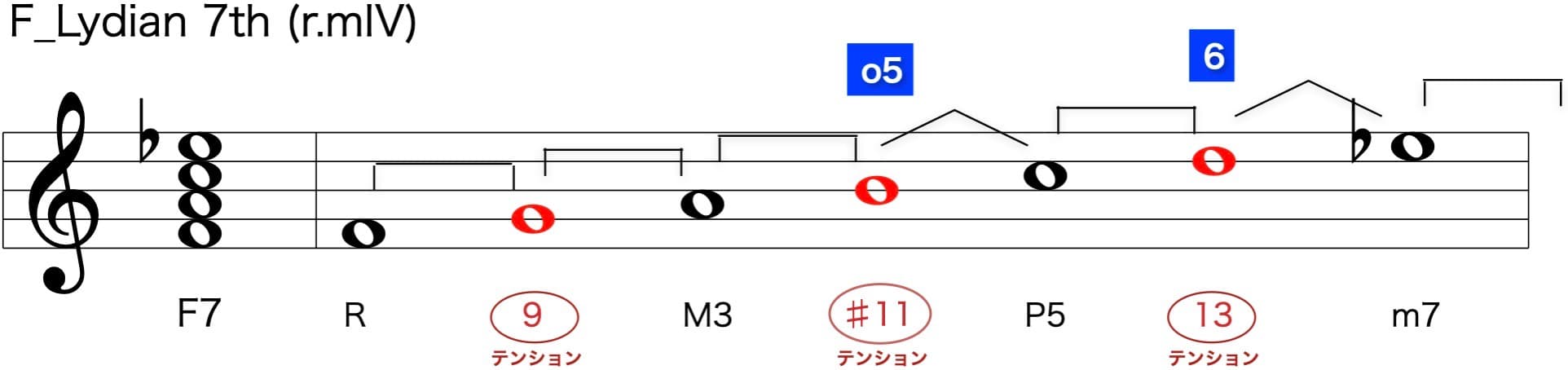

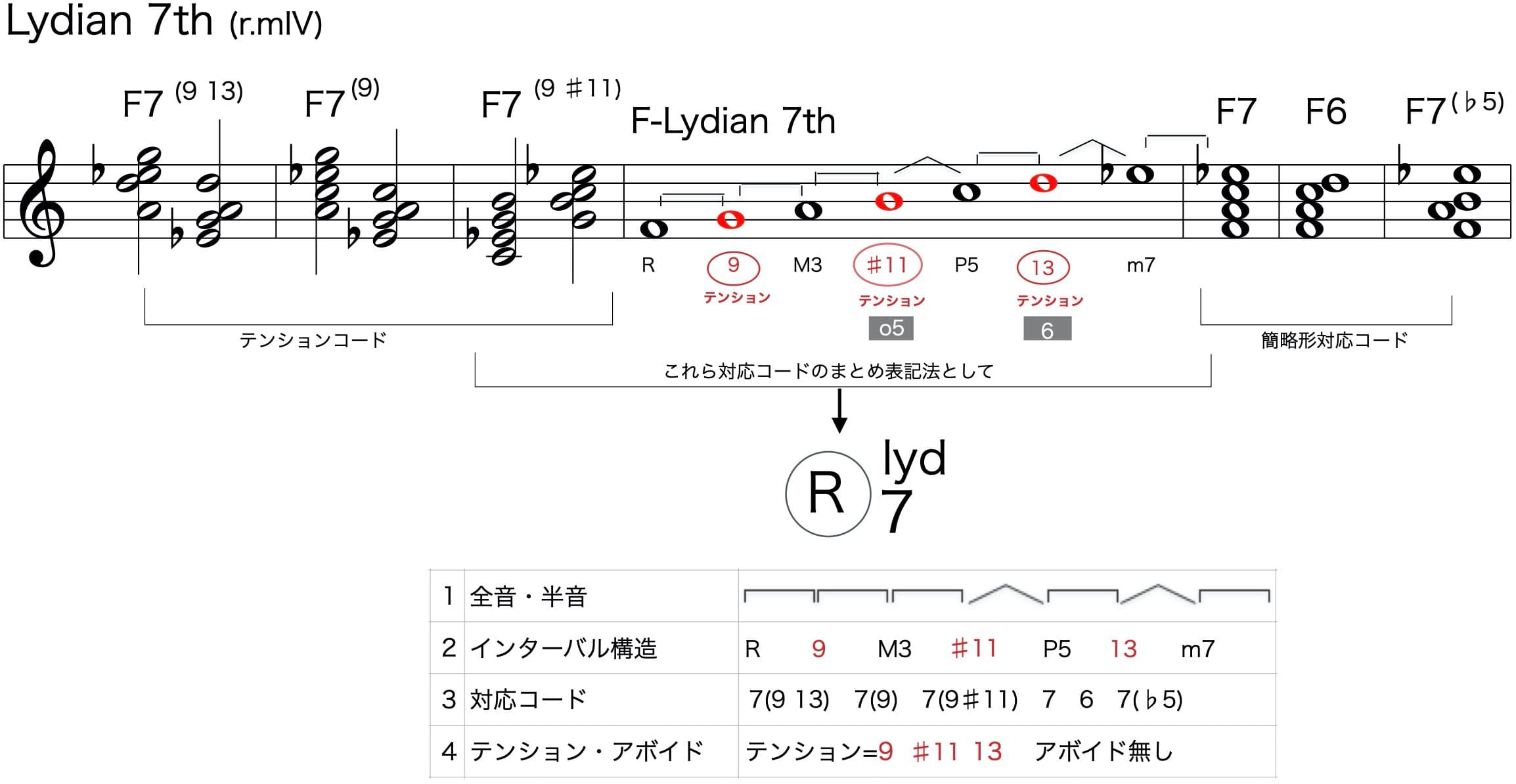

Lydian 7th scale (r.m IV)

Real minor scale systemでもっとも重要な「r.m VII」=Altered scaleは音楽理論②第4回で説明しました。

次に重要な「r.m IV」=Lydian 7th scaleを取り上げます。

Lydian 7th は「リディアンドミナント」と読みます。

名前通りLydianの第7音が半音下がることでドミナントコード対応となったスケールです。

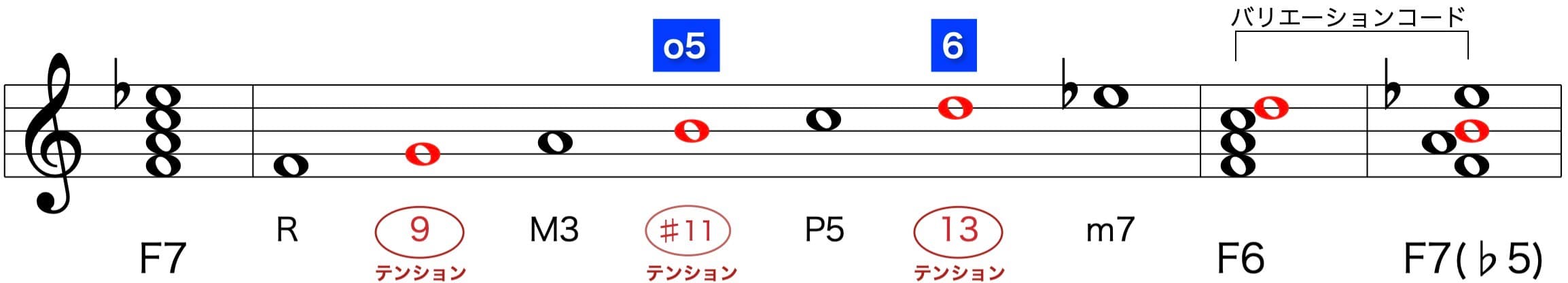

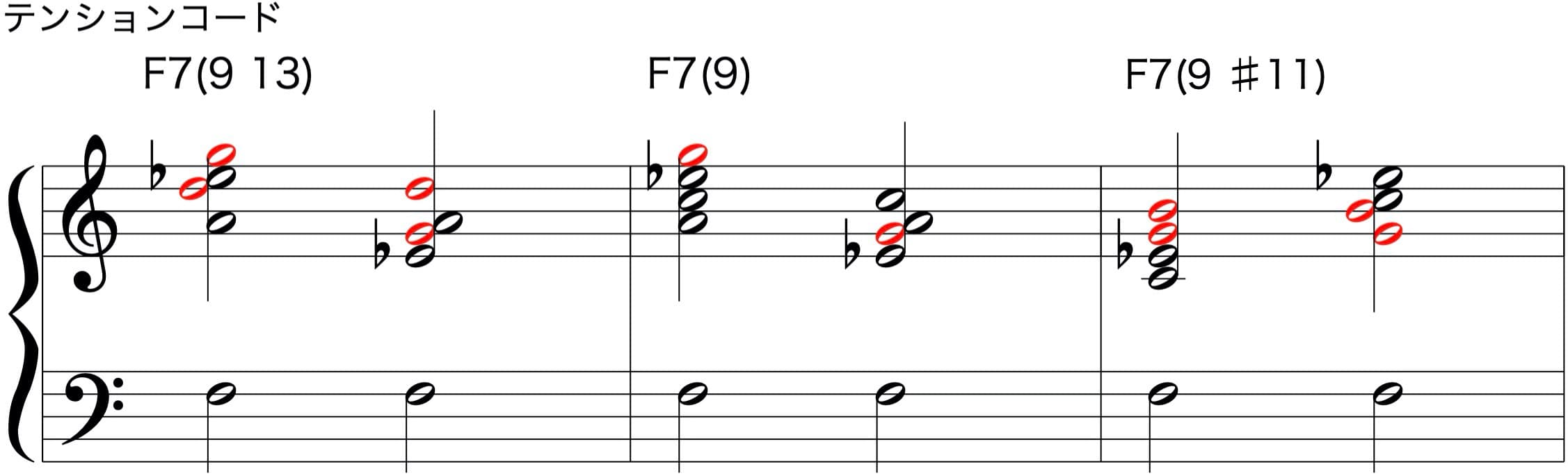

Lydian 7th scale対応コード

基本コード形である「◯7」の他に「◯6」、♯11を♭5と捉え直した「◯7(♭5)」のバリエーションコードがあります。

ただし、それらよりもテンションコードとして使われることが圧倒的に多いです。

Lydian 7th scaleまとめ

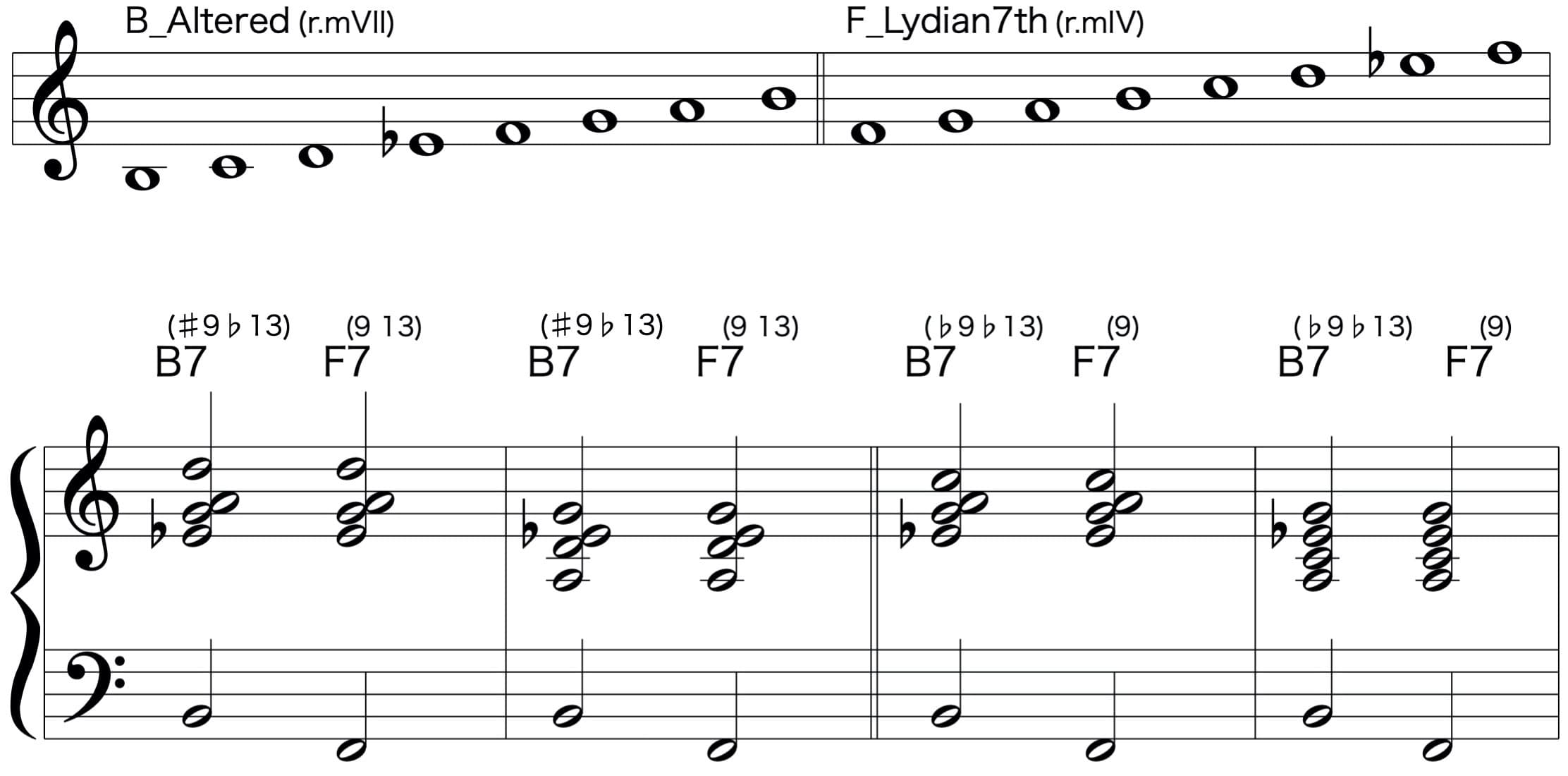

AlteredとLydian7thの完全代理関係

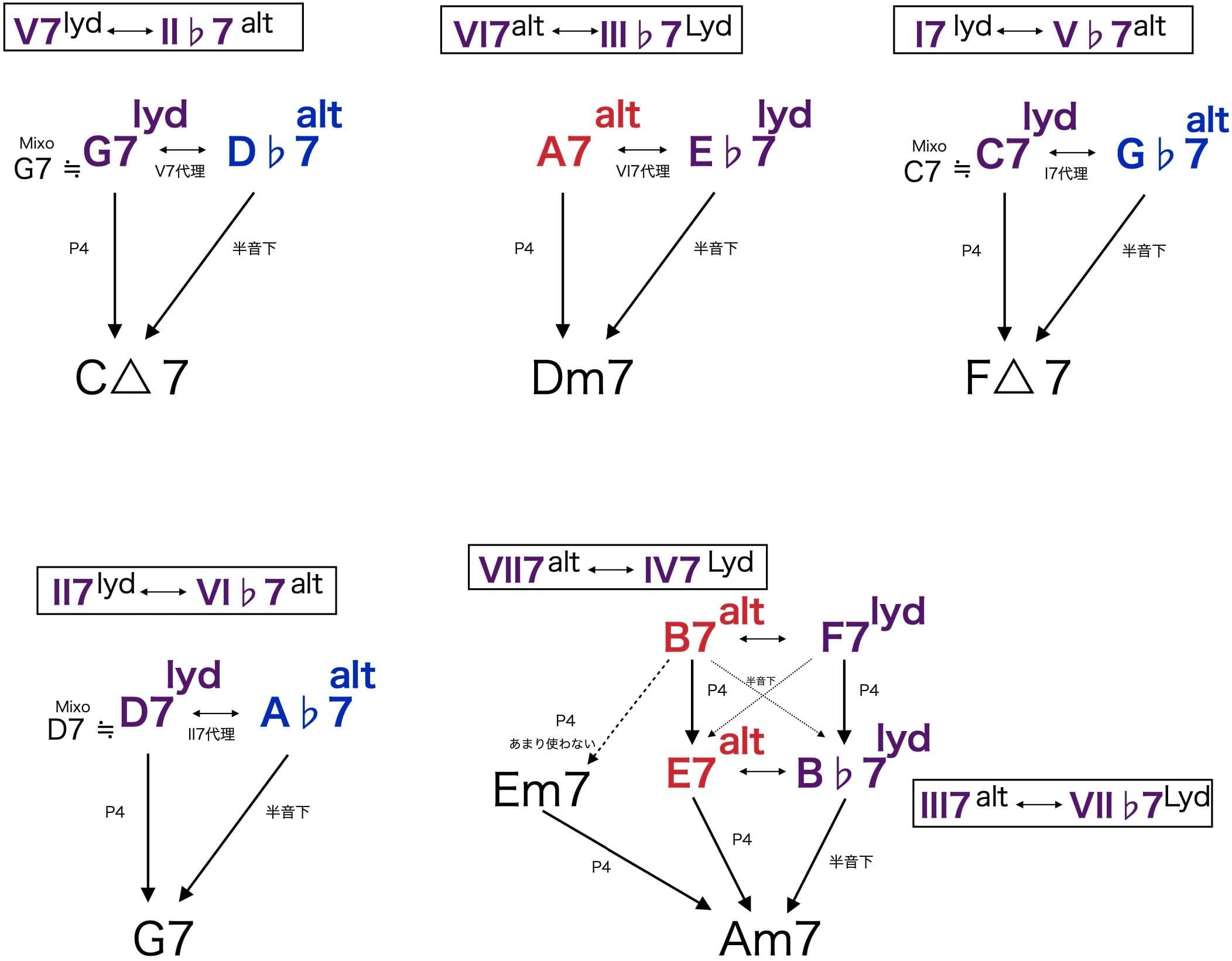

:r.mCにてr.mVIIのB-Alteredとr.mIVのF-Lydian7thは代理コード関係にあります。

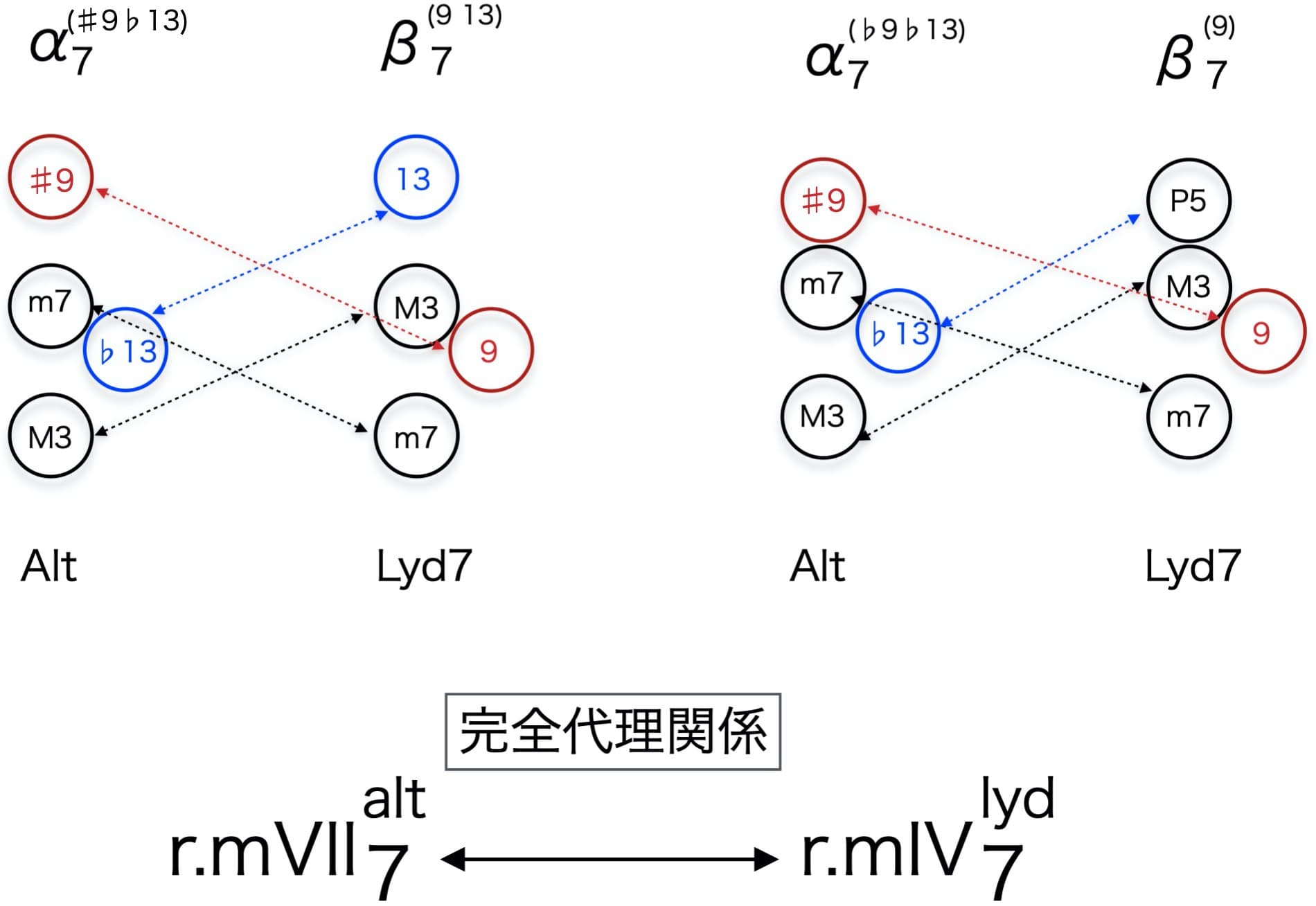

特にB7(♯9♭13)とF7(9 13)、B7(♭9♭13)とF7(9)の組み合わせは上部和音構成が完全に一致し、共にスケール構成音をも完全に共有する「完全代理関係」となります。

この組み合わせのコードは完全に等価値で代理の定義「置き換えと進行が同時選択可能」を完璧に満たします。

AlteredとLydian7th、それぞれのコード構成インターバルがきれいに反転していることがわかります。

Lydian 7th scaleの使い方

Altered scaleの完全代理として

Altered scaleと完全代理関係となることから、Altered scaleが使えるところではLydian 7th scaleも間違いなく使えるということになります。

Lydian 7th scaleは通常のスケールインターバル構造を持ちますので、特殊構造のAltered scaleよりも使いやすいと言えるかもしれません。

VII♭-Lydian7th→III7の裏として

III7の裏コード(代理コード)はVII♭7です。

III7対応スケールにAlteredを使えることから、その完全代理としてVII♭でLydian 7th scaleを使うことができます。

[B♭7lyd=E7alt]→Am7

Mixolydianの変化形(メジャー系コードへ進行するセカンダリードミナントの対応スケールとして)

:Cにて借用を考えた時、D7=:GのV、C7=:FのV、となり、D7とC7はMixolydianを対応させることができます。

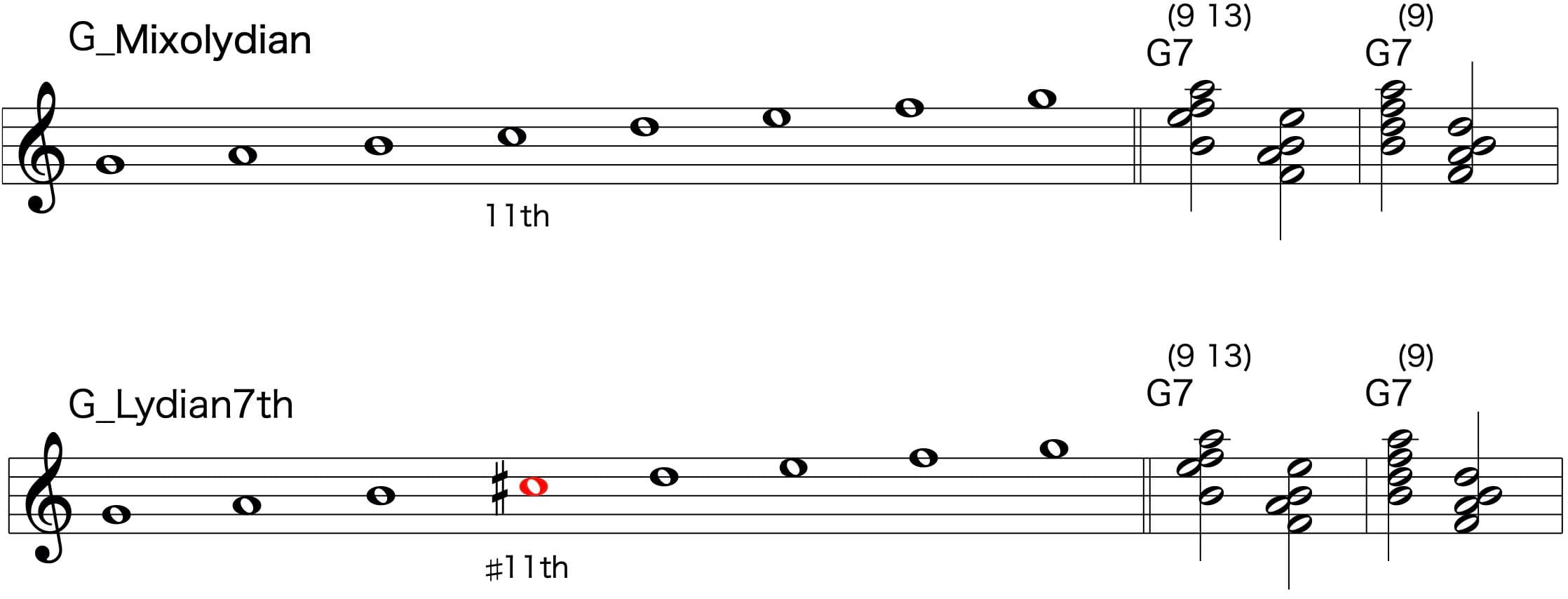

MixolydianとLydian7thは11thか♯11thだけの違いしか無く、おおむね取り替えて使用しても構いません。

プライマリードミナントであるV7も含め、Mixolydianの代わりにLydian7thを用いることができます。

そして、これらには当然ながら完全代理関係であるAlteredをも対応させることができます。

D7CへのAlteredとLydian7th導入例まとめ

セカンダリードミナントをきっかけにしたAlteredとLydian7thの導入例をまとめました。

言わずもがなですが、AlteredとLydian7thは完全代理なのでどちらのコードも自由選択できます。

しかし、メロディがノンスケールトーンにならない配慮は最優先に行わなければなりません。

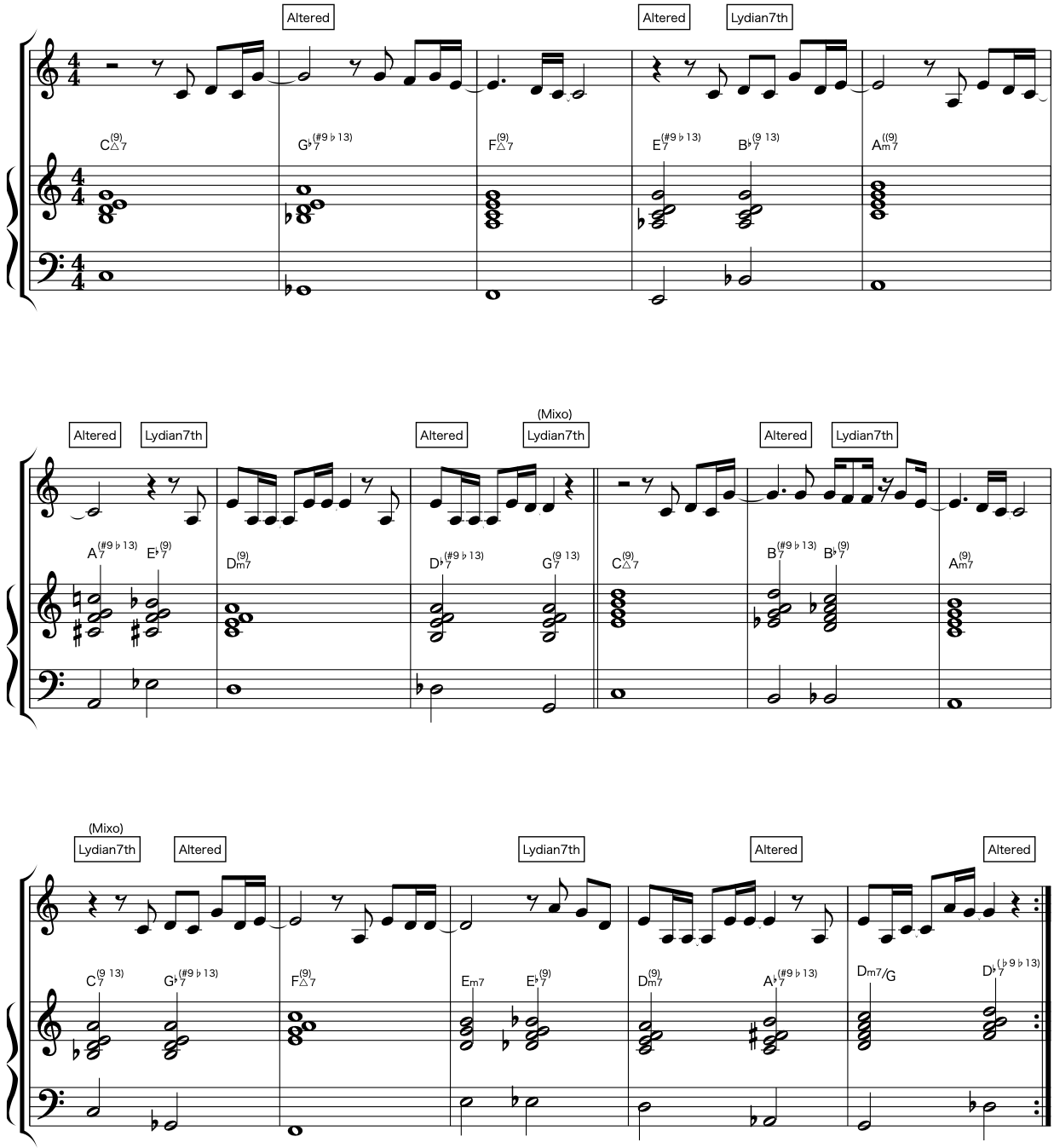

【5Ex-etude1】

この楽曲には様々なルートからのAltered scaleとLydian 7th scaleが使われています。

全てのルートからのスケールを確認してみましょう。

F♯(G♭)-Altered E-Altered A-Altered C♯(D♭)-Altered B-Altered

B♭-Lydian7th E♭-Lydian7th G-Lydian7th C-Lydian7th