12:Masteringに使うエフェクト

Contents

2mixからMasteringへの分業の意義

楽曲制作時において一旦アレンジメントが終了し、各トラックのサウンドメイクやバランス取りが完了すると「TD=トラックダウン」を行い「2mix」ファイルを作ります。

CDシングル、アルバムプロジェクトでは1曲だけではなく、3~10曲程度をつくり上げることになります。

そのため後に各楽曲を並べてEQや空間系など質感を統一させるために最終工程をわざと残した状態で仮組みのmixを行うのがTDの意義です。

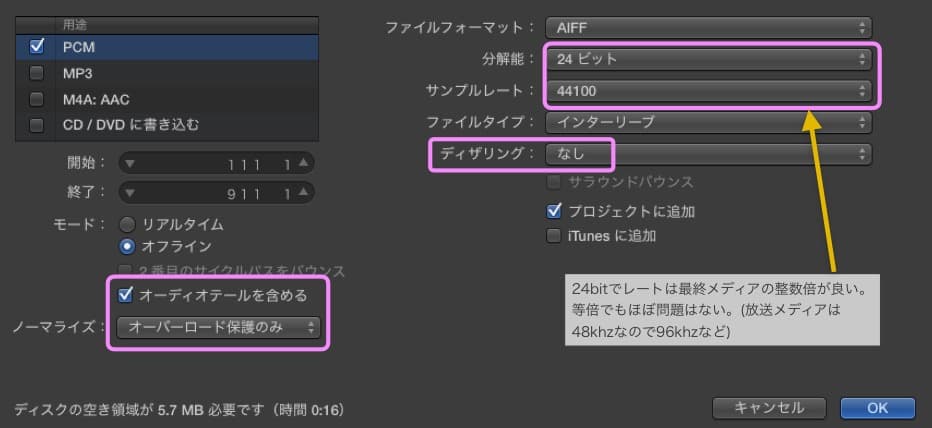

ディザリングの優位性

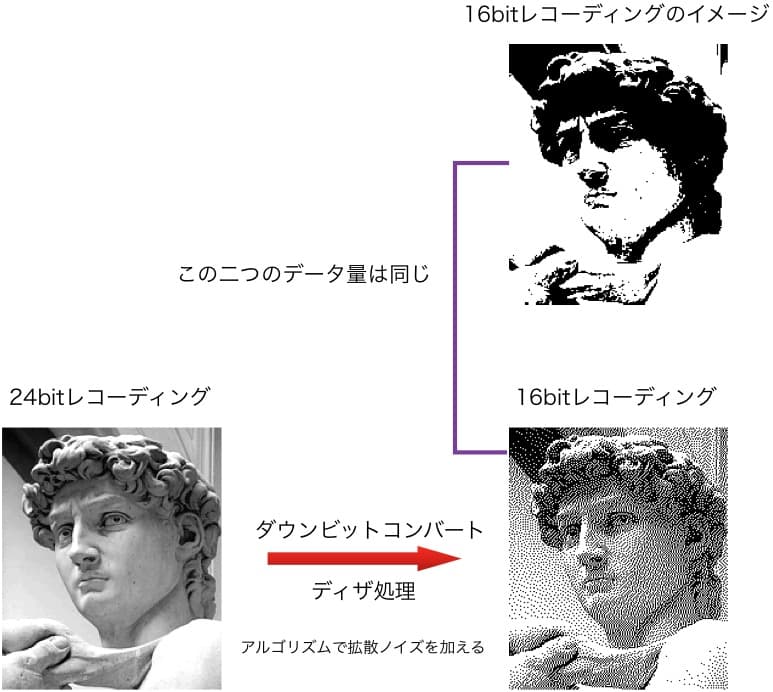

CDフォーマットを始めデジタルメディアの主流が「16bit44.1kHz」放送業界だと「16bit48kHz」です。

ギターやボーカルトラック、打ち込みのサウンド内部処理は24bitで行われるDAWが多く、レコーディングは24bitが主流で2mixも24bitで作成されます。

Masteringにて「24bitから16bitへダウンビットコンバート」を行う際に「ディザリング」処理を施すことで16bitレコーディングよりも高音質を獲得することができます。

Masteringでの良い結果はトラックのサウンドメイクで決まる!

TDに向けたトラックサウンドメイクにてMasteringでより良い結果を得られるように十分な下ごしらえをしておくことが望ましいです。

繰り返しになりますがこれは主に「EQ」「コンプ」の処理になります。

特に「EQ」処理については低域帯や音が混雑する部分にて、トラックごとにその役割を決めて、必要域と不必要域をしっかり分け、バッサリカットしてしまう処理などが求められます。

TDでは基本トータルコンプのみ

TDではトータルで軽く均す「コンプ」と急激なピークポイントを抑え0dBを超えないための安全装置「リミッター」とをかけておく程度です。

マスタリングでの修正余地を残しておくために平均的音量を-3dB~-1.5dB程度に抑えておきます。

TDのバウンス形式

通常は「24bit 44.1kHz」にします。

なお、テレビやラジオ等の放送業界への納入予定がある場合は「24bit 48kHz」にします。

放送業界の標準フォーマットサンプリングレートが「48kHz」であるためです。

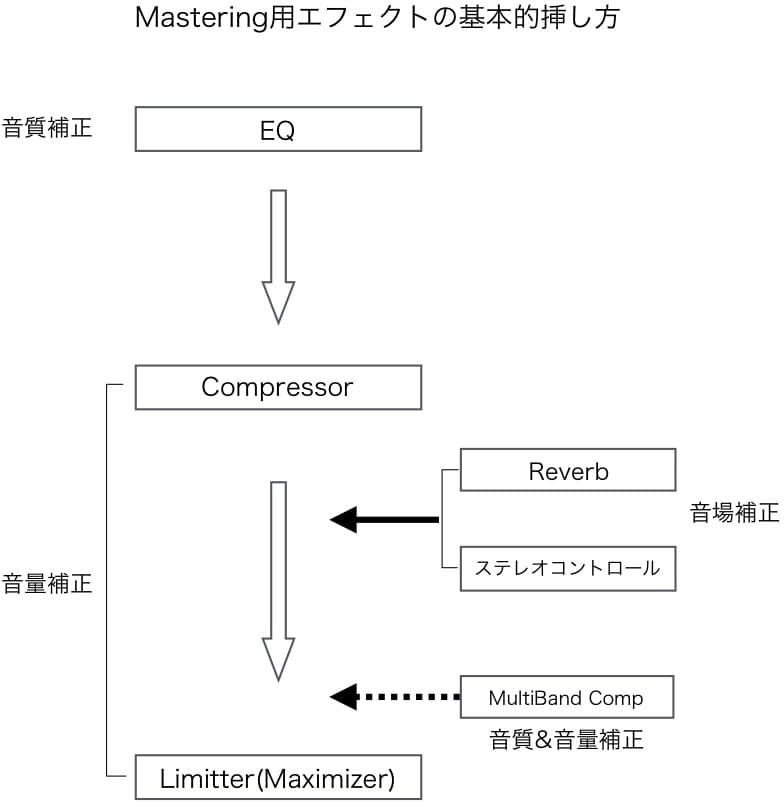

Mastering

2mixから行うのは最終的な「音質調整」「音場調整」「音量調整」です。

「音場調整」は空間系のエフェクターのことで必ずしも調整に必要というわけではありません。

状況に応じて行います。

また、調整順番もエンジニアや流派でいろいろと変わりますが、まずはオーソドックスな工程を示します。

Masteringにつかうエフェクト

Multipressor

通称「マルチバンドコンプ」周波数帯域別にコンプを掛けられる。

マスタリング時には非常に強力なツールとなる。

特に低域や高域の安定的な調整には欠かせない。

中域のアタックを安定させて強調させるなどEQライクな使い方もある。

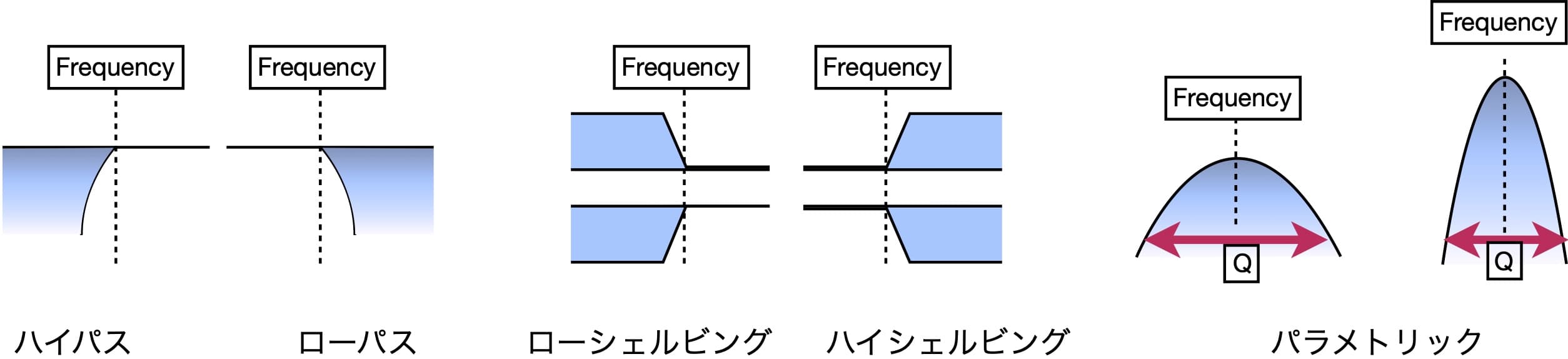

Linear Phase EQ

Logicでの最も汎用性の高いイコライザーツール「Channel EQ」と全く同じ外観、パラメーターを持つが内部処理は全く異なる。

急激なEQカーブを施しても全く位相がずれることはない。

効き目の細やかさ、密度なども非常に高い。

完璧なEQだがCPU消費が高く、レイテンシーを伴うのでトラックには使えない。

全て打ち込んだ後でのトラック使用や、トータルミックス時にマスター・チャンネルでの使用に限られる。

構造的には以下3種類のフィルターを計8個装備している。

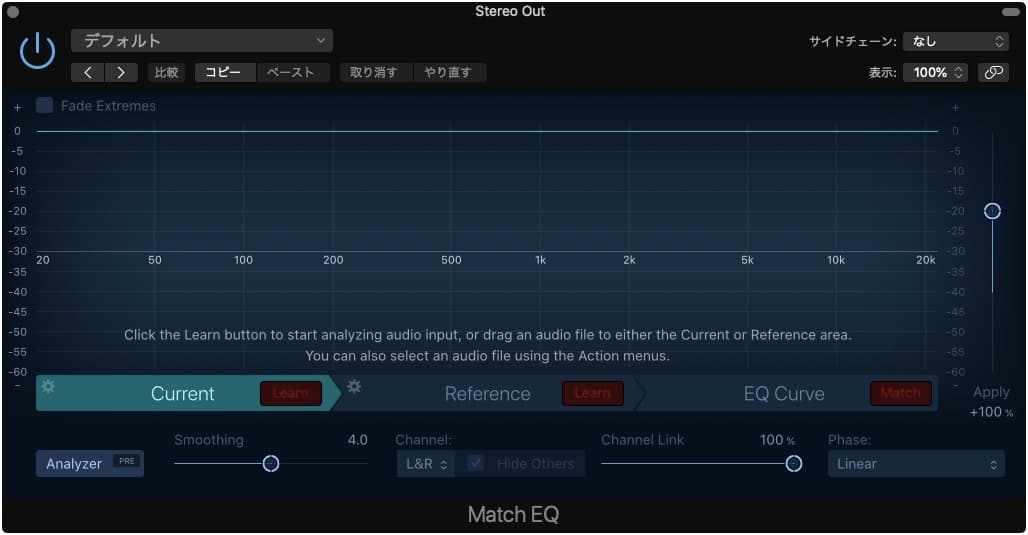

Match EQ

「ひな形」となる目的音と現在の素材音の周波数特性の「差」を埋めて目的音に近づけさせるユニークなEQ。

云うならばEQコピーマシン。

通常はアルバム製作時に各楽曲の音質のばらつきを無くすために使用する。

アイディア次第で非常に可能性の広がる面白いツール。

音場調整で使うReverbエフェクト

Masteringでは「トータルリバーブ」というかけ方で空間系の響きを足すことがあるが、昨今ではあまり用いられていない。

サウンドの「立体感」を出し「サウンドの影」を足すためにリバーブの「ER=初期反射音」を用いる。

「ER」を個別に設定できるのはIR型リバーブではまず無いのでアルゴリズム型のリバーブを用いることになる。

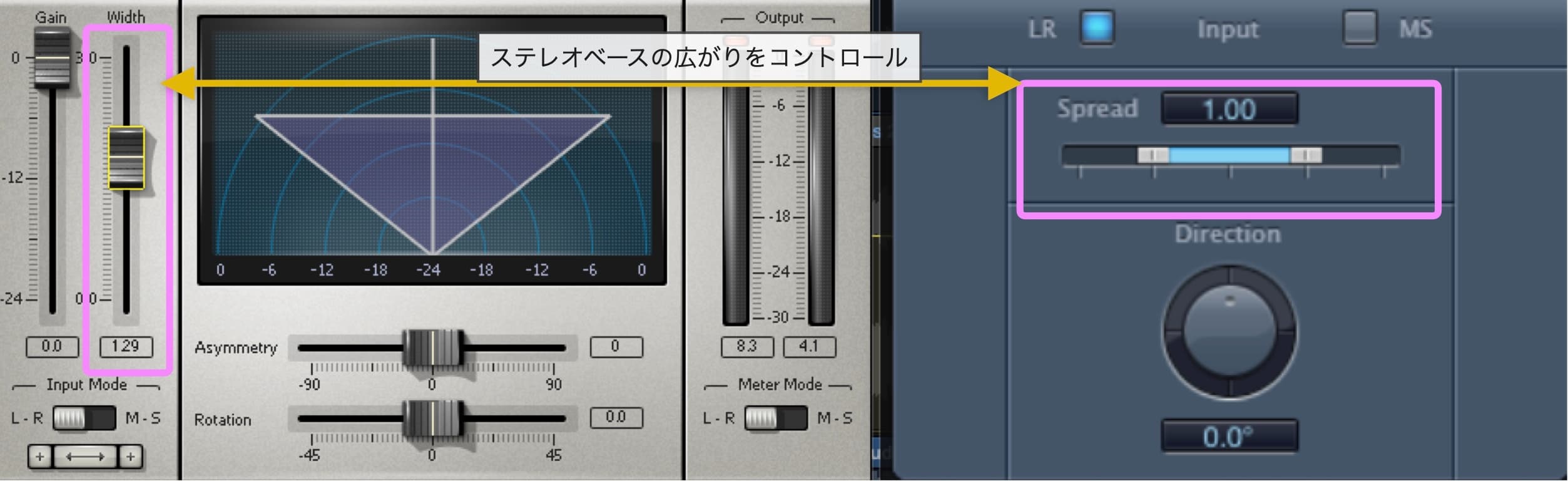

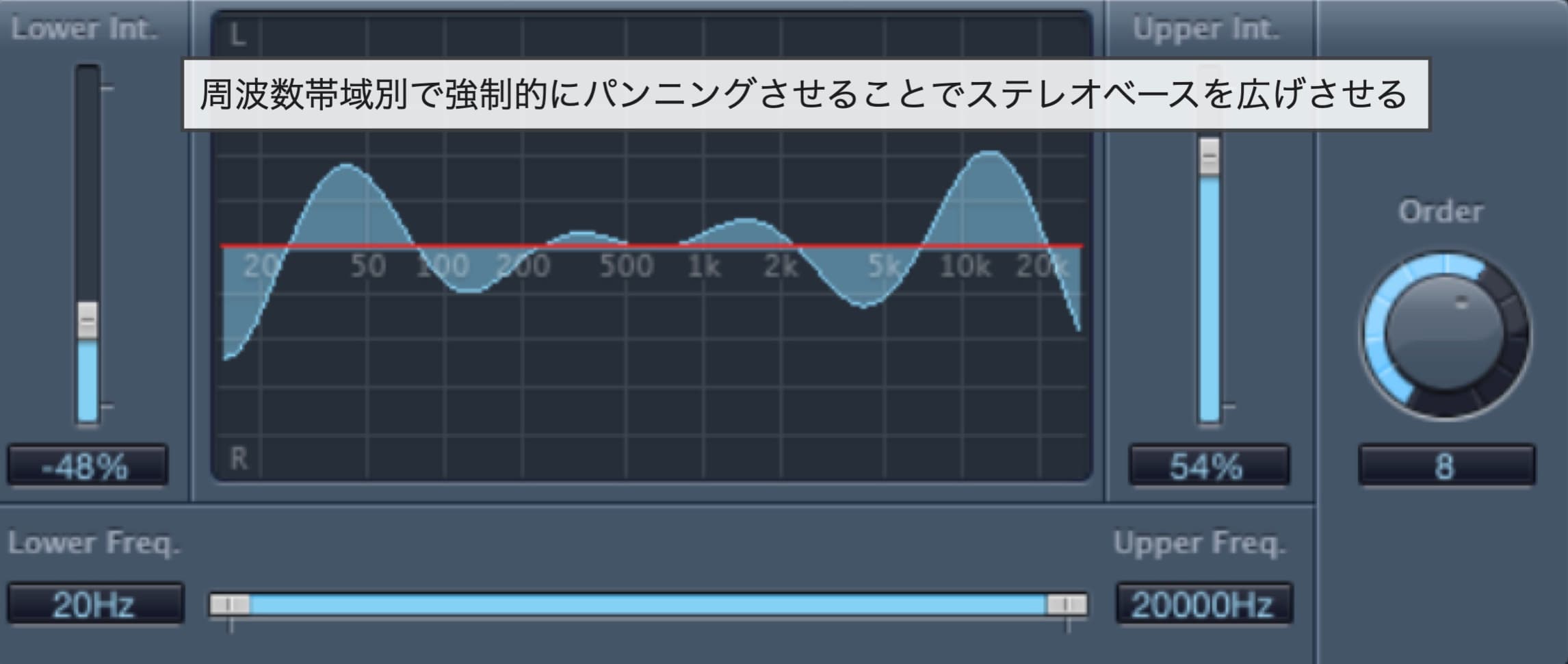

ステレオコントロール用のエフェクト

ステレオベースをコントロールする。

広がりを「0」にすると完全モノラルになる。

強制的に音を左右に散らすことができる。

Mastering時には中高域でかけると良い。

低域は避ける。

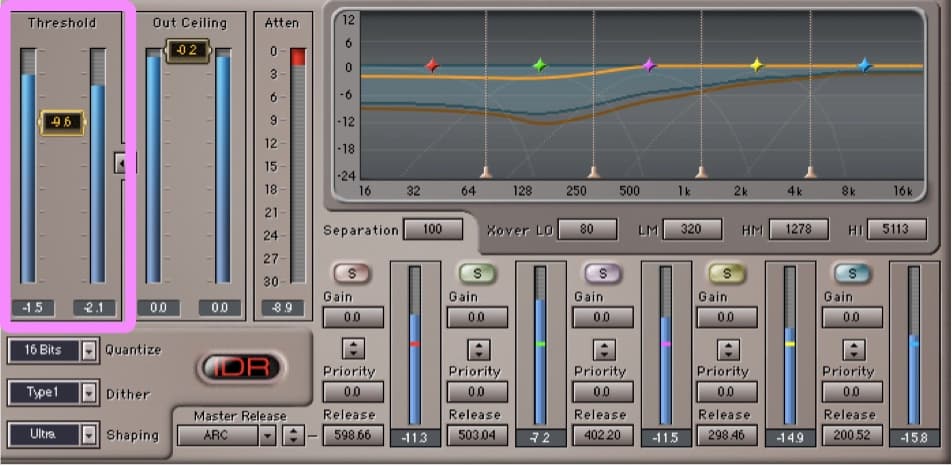

最終段のLimiter=Maximizer

ブリックウォール型のリミッターで0dBに音を張り付かせて入力を上げていくと、相対的に音量の小さな部分が持ち上げられて音圧が上がる。

さらに聴感上敏感なところを意図的に持ち上げることで(サウンドキャラクターが若干変わる)ラウドネス感を増やすタイプもある。

いわゆる「音圧を稼ぐ」の必殺兵器だが、それまでの仕込みが大事なのは言うまでもない。

業界標準のマキシマイザー。

マルチバンドコンプレッサーも組み込まれている。

L3ではスレッショルドを下げるだけ。Adaptive Limiterはゲインを上げるだけで音圧が上がる。

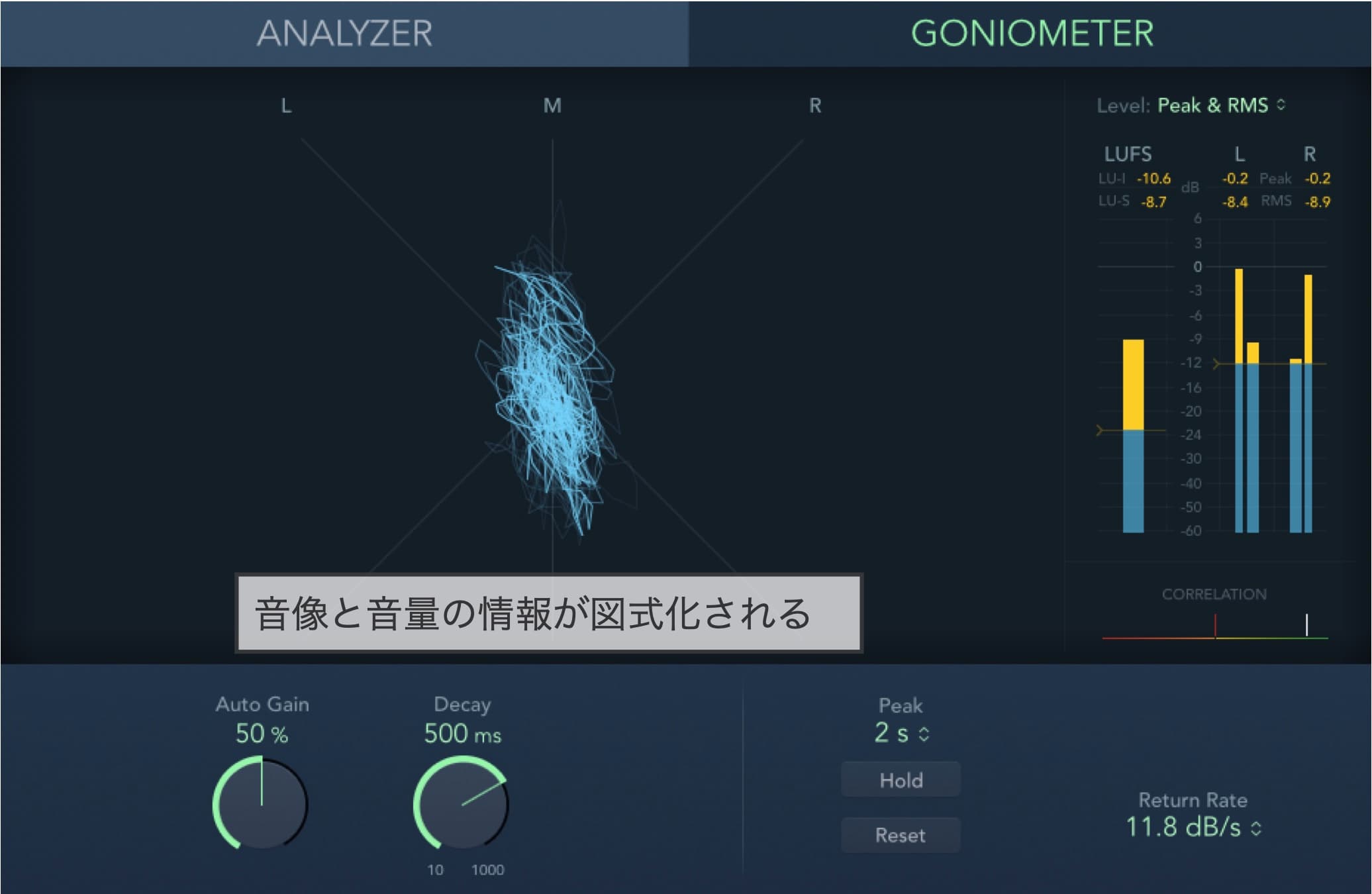

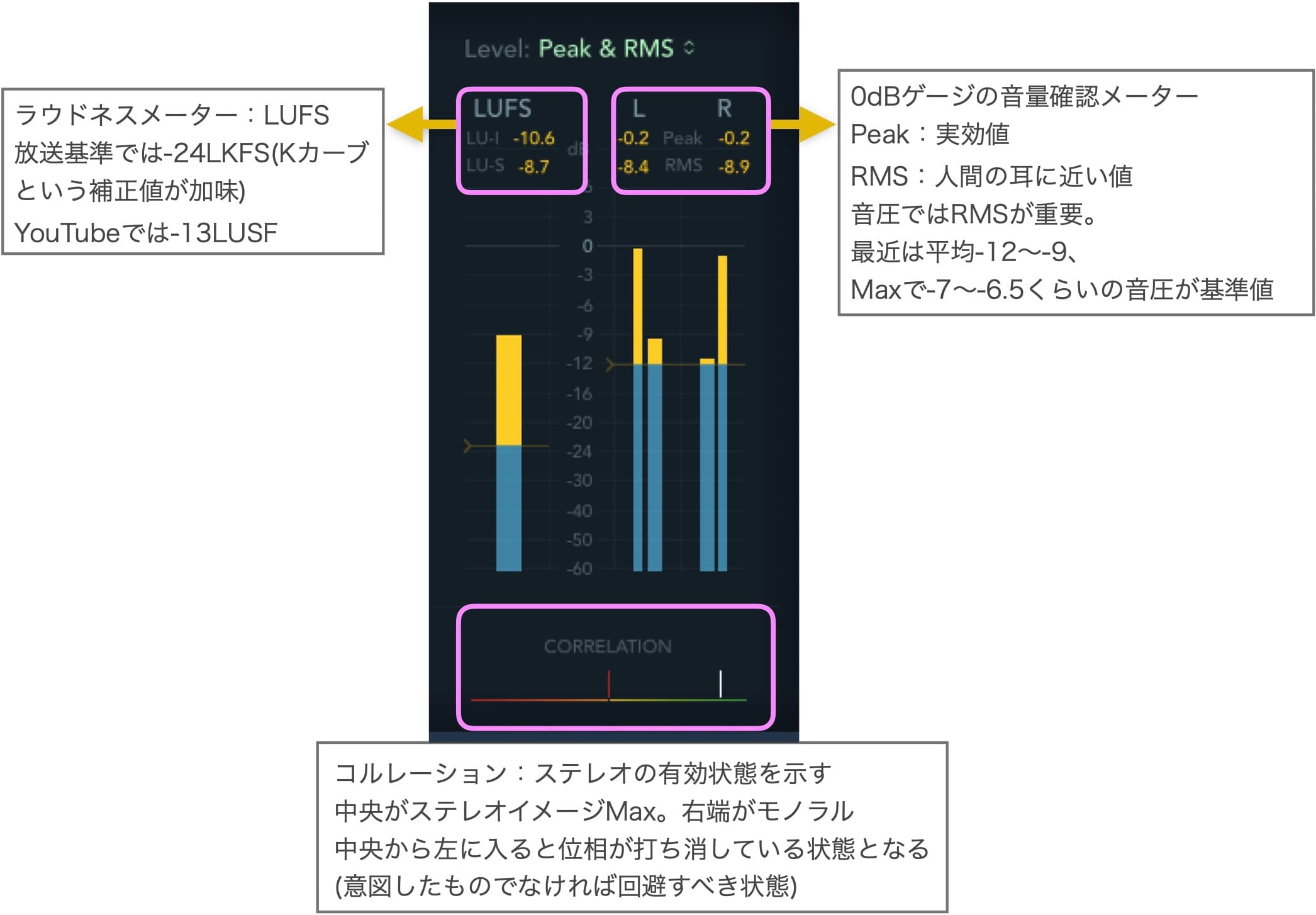

確認用のMultiMeter