5:コントロール情報とピッチベンド・ADSR

Contents

コントロール情報とピッチベンド

音符以外の演奏情報を扱うMIDIデータです。

ピッチベンドやモジュレーション、パンなどの情報を取り扱います。

DAWで必要な音符以外のMIDI情報をまとめておきましょう。

まずはコントロール情報です。

これらは「コントロールチェンジ(CC)」というステータスで各効果が番地で割り振られています。

たとえばボリュームは7番で「CC#07」と示されます。

| 効果 | CC | |

|---|---|---|

| モジュレーション | #01 | 主にビブラートがアサインされている |

| ボリューム | #07 | Chstのボリュームフェーダーに対応 |

| パン | #10 | ChstのPanに対応 |

| エキスプレッション | #11 | トラックのサブボリューム情報と捉えると分かりやすい |

| サスティンペダル | #64 | ピアノの持続音ペダル |

| ステータス | ||

|---|---|---|

| ピッチベンド | ピッチベンド | ベンダーでのピッチコントロール |

ピッチベンドデータ

本来はCCに含まれてもおかしくないのですがよく使われるという点と、状況によっては「値」を詳細に決める必要があることから独立したデータとして扱われています。

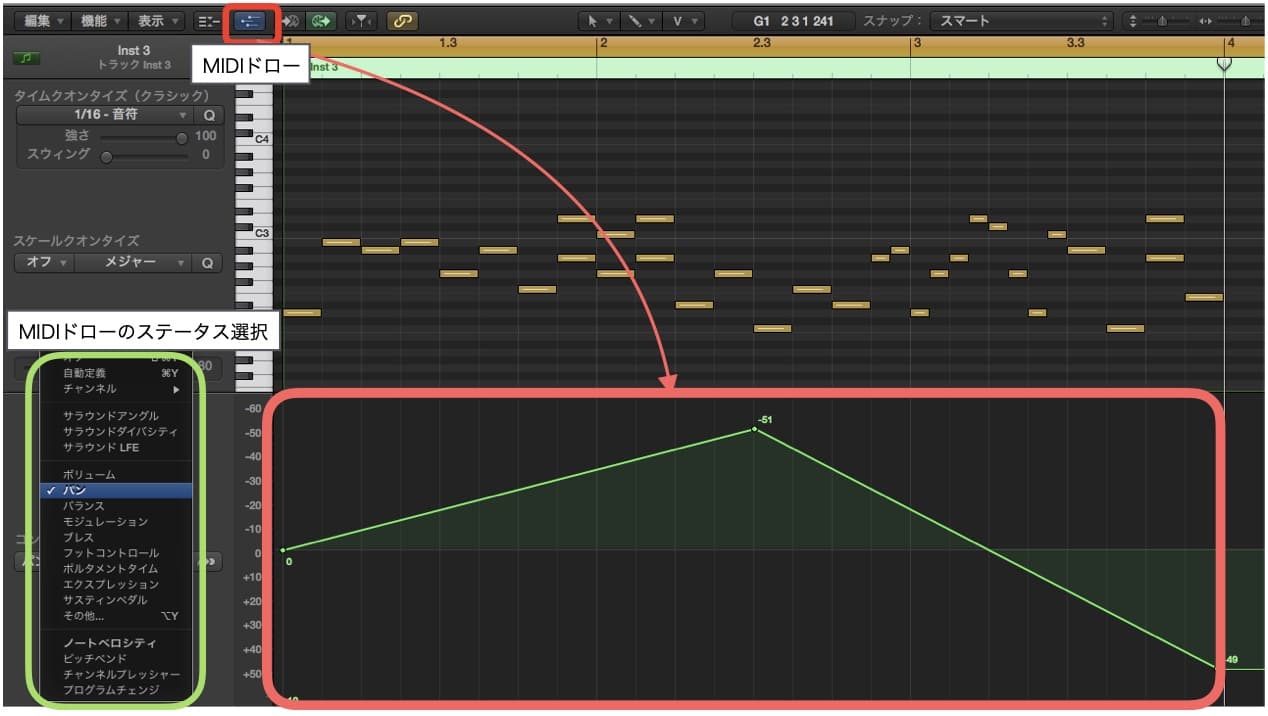

MIDIドロー

CC&ピッチベンドなどの音符以外の情報を編集するにはMIDIドローが便利です。

MIDIドローはリージョンに埋め込まれる形で使われます。

主にピアノロールウインドウで編集できます。

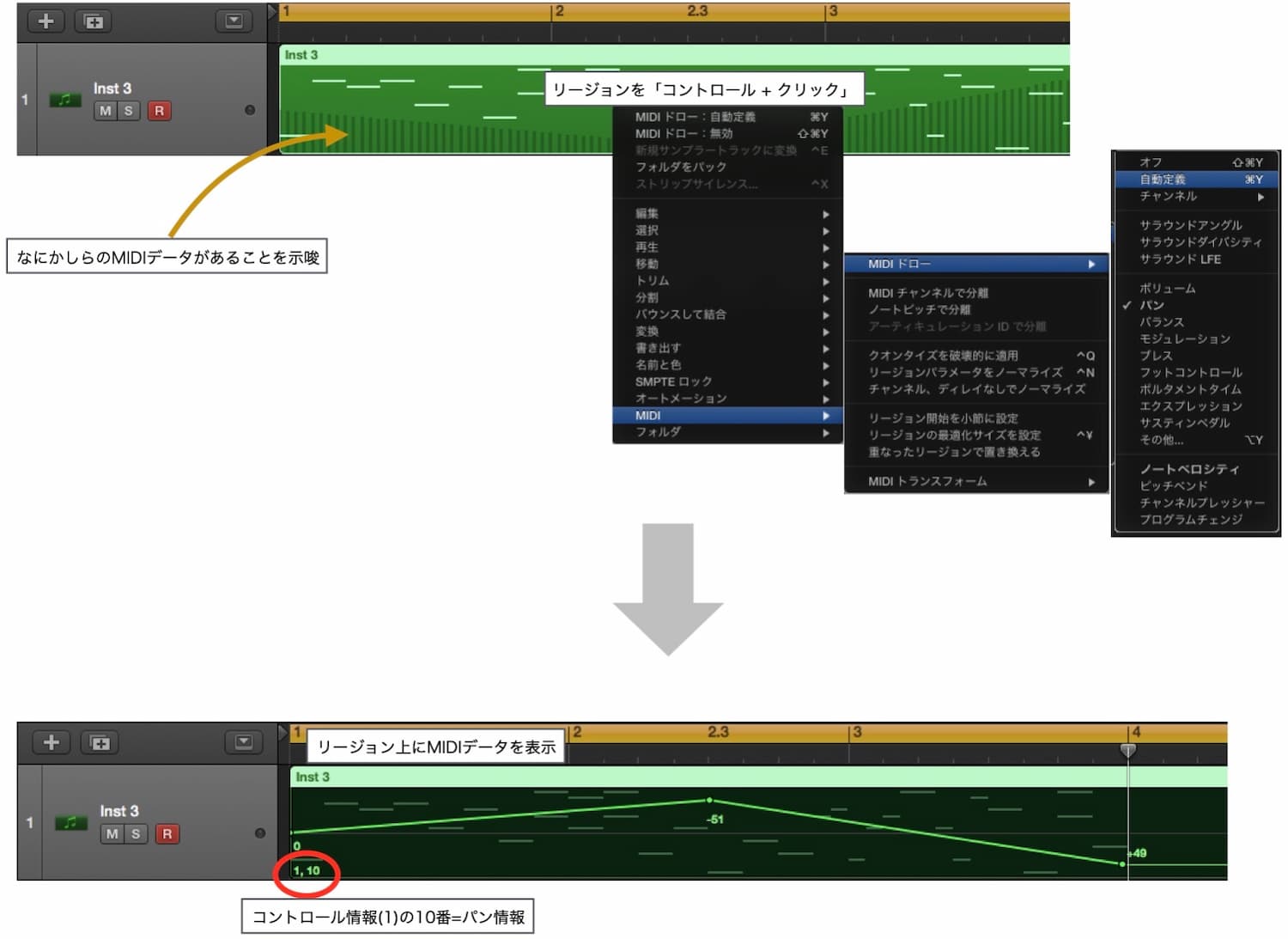

MIDIドローをリージョン上に表示する

MIDIドローのデータはリージョンにその存在が示唆されています。

リージョンを「コントロール + クリック」で情報を明示できます。

【Tips】

Pan情報だけを書き込んだリージョンをループさせることで簡単にオートパンを設定することができます。

アナログシンセサイザー②

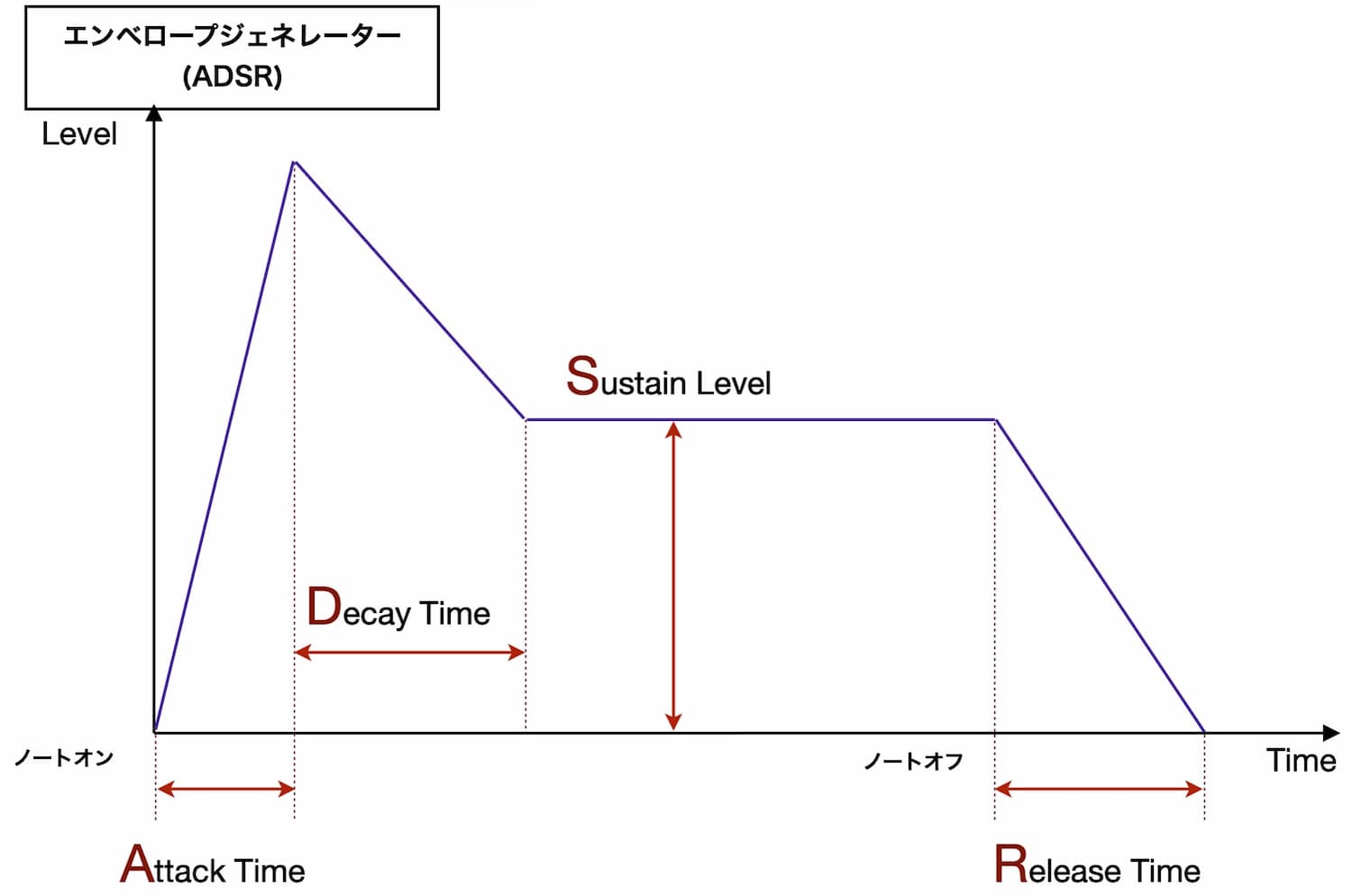

エンベロープジェネレーター(ADSR)

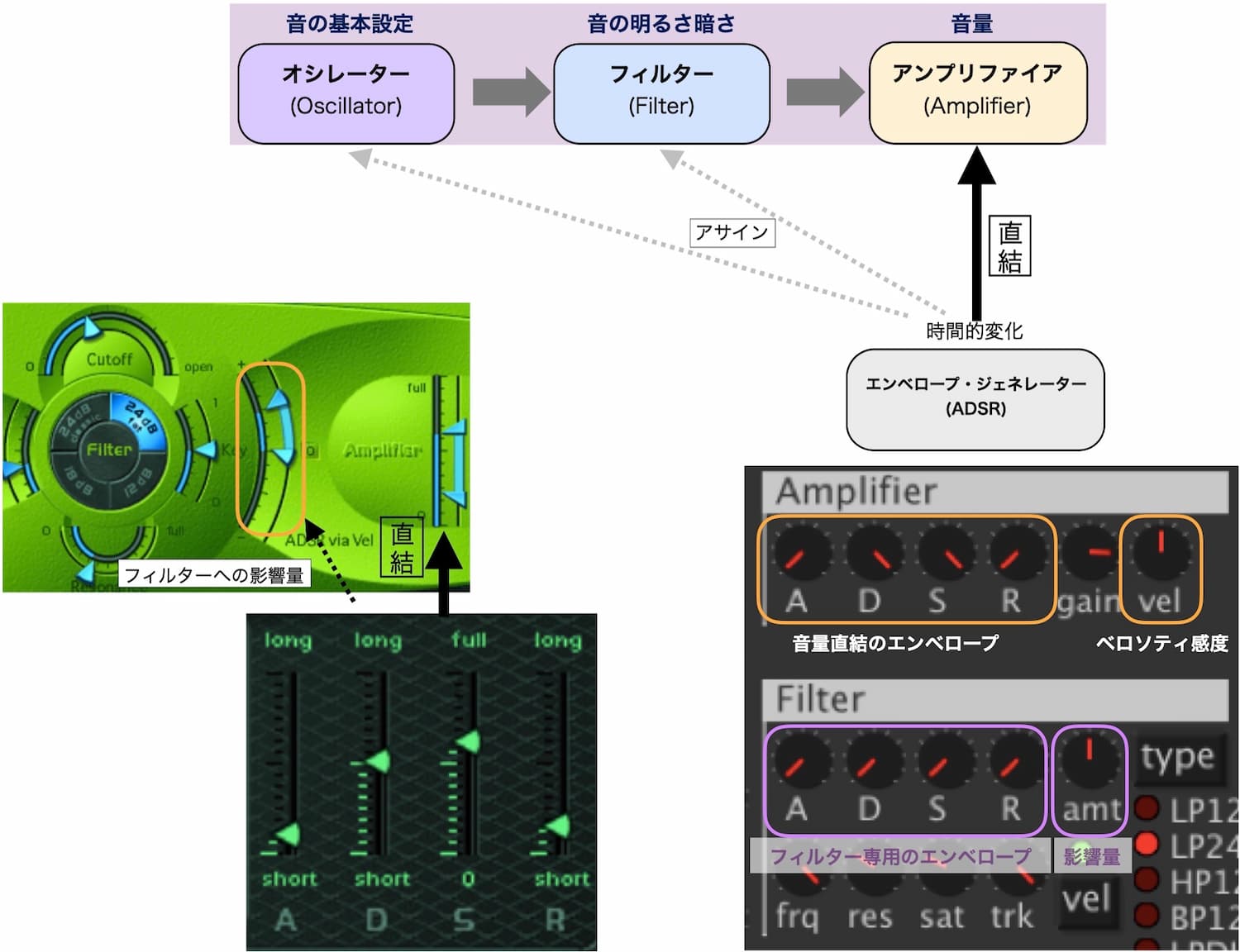

シンセサイザーは[オシレーター→フィルター→アンプリファイアー]が基本構成である。

アンプリファイアーはシンセサイザーの主要モジュールですが要はボリュームつまみです。

この音量を時間制御することにより同じ音色でも聞こえ方は大幅に変化します。

鍵盤のノートオンからノートオフまでの音量の時間的変化を制御するモジュールがエンベロープ・ジェネレーターです。

通常はアンプリファイアーに直結されています。

そして必要に応じてオシレータやフィルターにアサインして制御します。

エンベロープ・ジェネレーターのパラメーター

Technique1

FilterへのADSR制御 ー音の明暗をADSRで時間制御するー

イメージする音

| ブラス系全般 | シンセベース |

| ノイズ系FX音 | パーカッシブ音 |

応用

ADSRを反転(ADSR via Velをマイナス領域に)

->シンセパッド音

*注意点

AmpとFilter共有か、独立してかけられるか。

ADSRの数で自由度が決まる。

ADSRの数

| 単発 | 2 | 3 | 4 | |

|---|---|---|---|---|

| アナログタイプ | ESE ESP ES1(*) | ESM ES2 Synth1 MONARK |

MASSIVE | |

| その他 | EFM1 | EXS24 |

[tips]テクニック

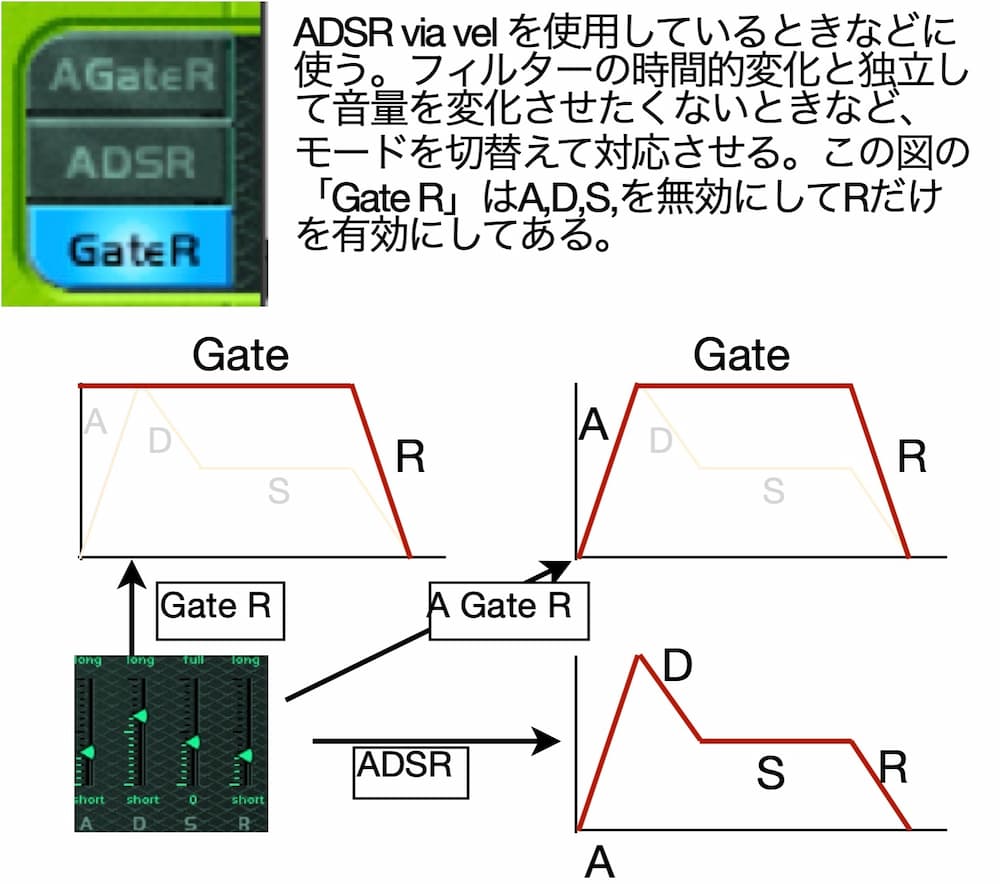

■ADSRモード

Bassなどの音作りに音量を減らさずにフィルターを制御したいときに使う

■Delay + Rev

通常はディレイ音とリバーブ音は分けてMixするが、音によってはDelay→Reverbと直列で通したほうが臨場感が出る場合がある。

■レゾナンス発振音とキーフォロー

シンセ独特の音作りにFilterのレゾナンスは欠かせない。

軽く~中程度効かせて「ADSR via vel」で動かすとMoogに代表されるアナログシンセ特有の音が出る。

レゾナンスをさらに効かせて自己発振させてキーフォローで音階を付けてオシレーター音と混ぜるとやや金属的、幻想的、無機的な音が出る。

■ノイズとの併用

ノイズはFX音、Sci音(いわゆる効果音)によく使われる。

この時レゾナンス発振音と混ぜると音程があってなさそうな曖昧な音からハイハットに近い音まで出せる。

総じてパーカッシブな音に効果的である。

フランジャーを緩くかければジェット効果に、フェイザーをゆっくりかければ宇宙空間のような音になる。